Über fünf Jahrzehnte hinweg hat der Architekt Friedhelm Grundmann (1925–2015) Kirchen und U-Bahnhöfe gestaltet – das ist einmalig in der deutschen Nachkriegsmoderne. 1961 war es ein Verkehrsbau, der ihn in Hamburg bekannt machte, die U-Bahnstation Lübecker Straße mit ihrer eleganten Betonkuppel. Im norddeutschen Raum folgten prominente Aufträge in wechselnden Büropartnerschaften: von markanten Neubauten wie der Simeonkirche in Hamburg-Hamm (1965–1968) bis zur Neuordnung der mittelalterlichen Dome in Lübeck (1962–1973) und Greifswald (1982–1989). Regelmäßig zog es ihn zurück zu den Hamburger Verkehrsprojekten wie zuletzt zur Erneuerung der nachkriegsmodernen U-Bahn-Haltestelle und Busumsteigeanlage Wandsbek-Markt (2000–2005). Mit dem Ausstellungs- und Buchprojekt “Turm und Tunnel” – einer Kooperation der Universität Hamburg mit dem Online-Magazin moderneREGIONAL – wird das Schaffen Grundmanns erstmals umfassend gewürdigt. Als roter Faden dient der Vergleich der beiden, scheinbar widersprüchlichen Baugattungen Kirche und U-Bahn. In beiden Fällen sah sich Grundmann den Bedürfnissen der Menschen und einer maßvollen Moderne verpflichtet.

Inhalt

Impressionen der Greifswalder Ausstellungsstation || Impressionen der Hamburger Hamburger Ausstellungsstation || Interview mit Friedhelm Grundmann || Impressionen der Spring School 2023 || virtuelle Karte zu Grundmanns Kirchen- und U-Bahnprojekten || die Bauten von Sandtmann – Grundmann, 1956–1963 || die Bauten von Grundmann (– Rehder – Zeuner), 1963–1974 || die Bauten von Grundmann – Rehder, 1974–1991 || die Bauten von Grundmann + Hein, 1992–2015 || Impressum

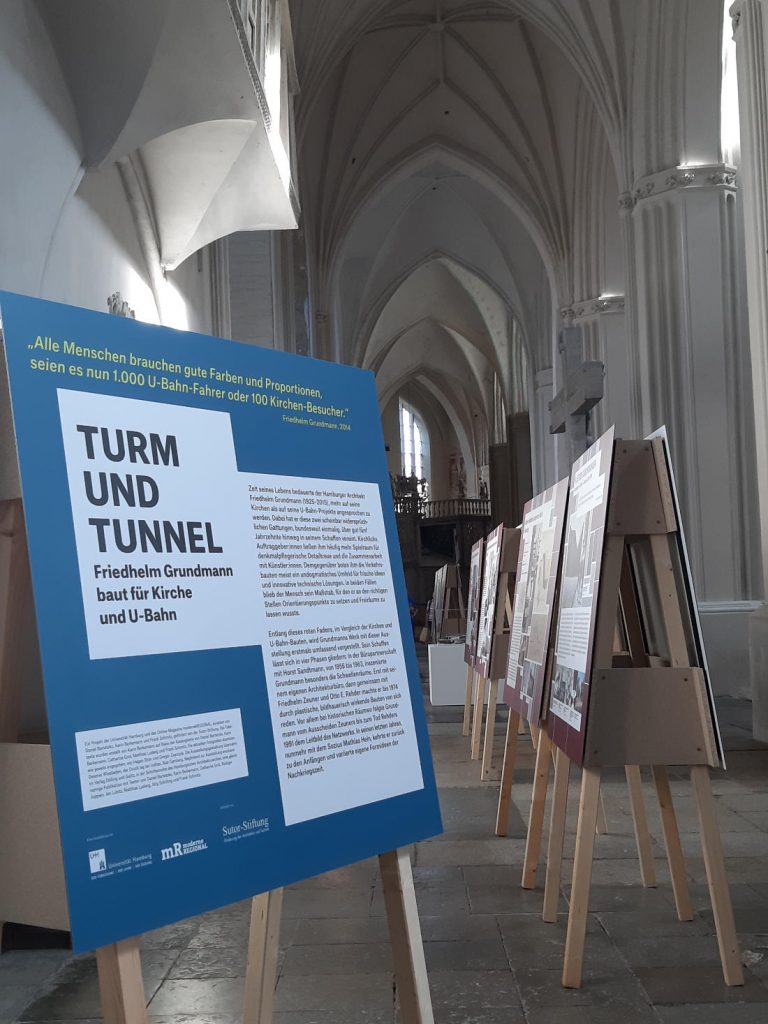

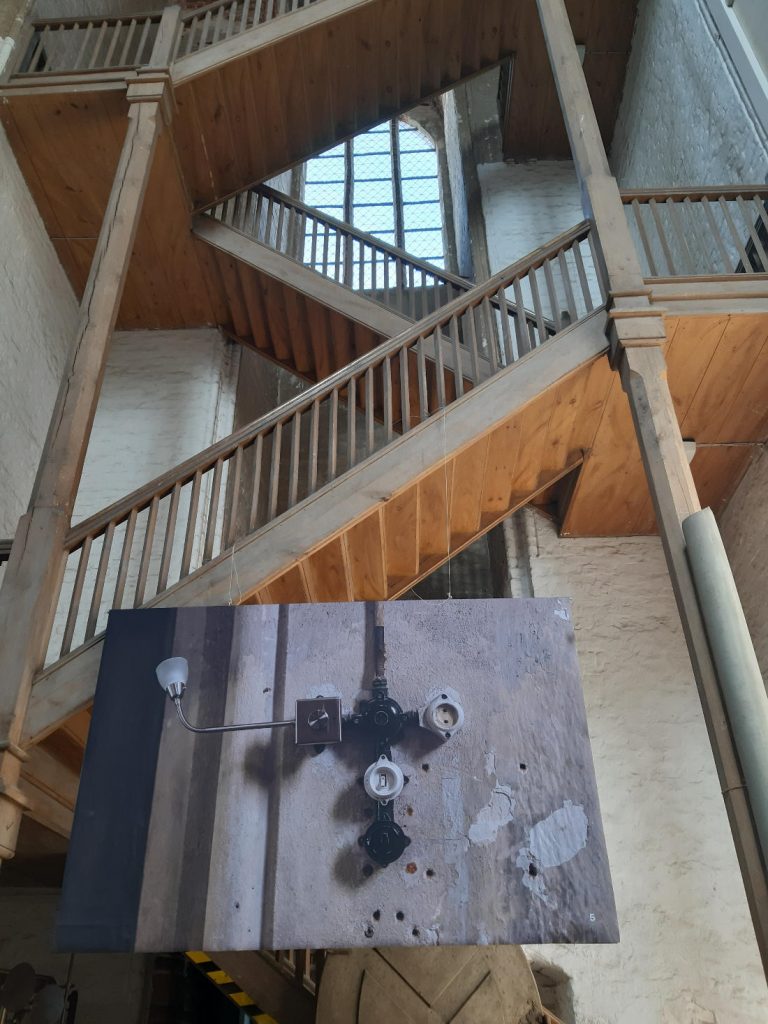

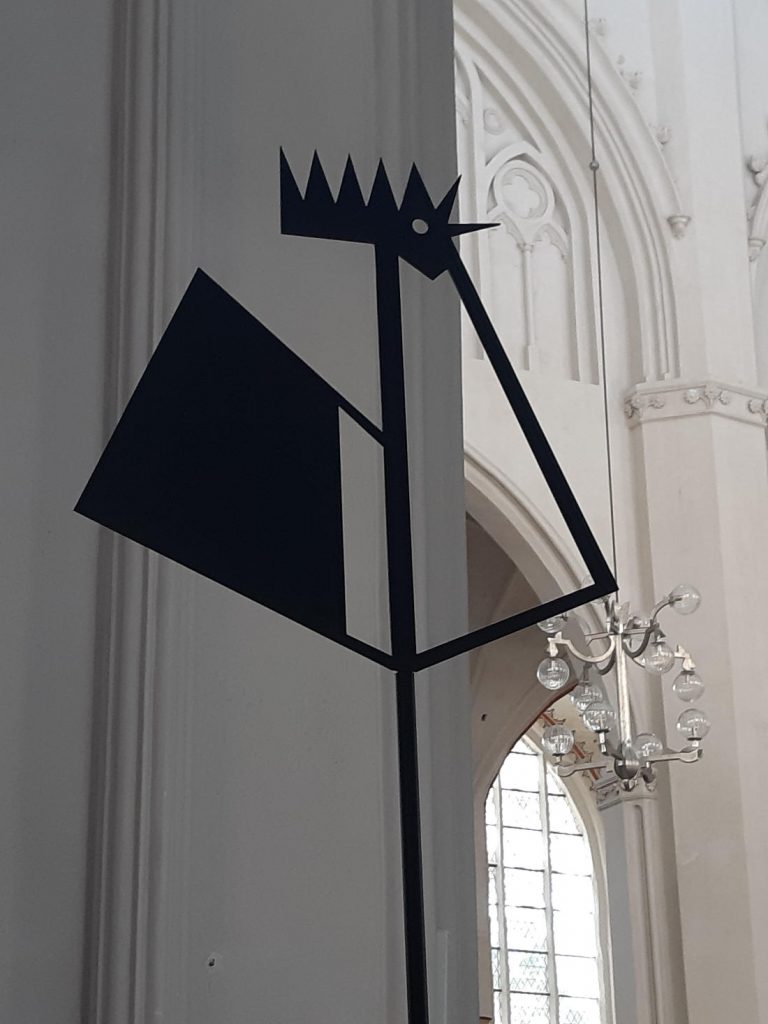

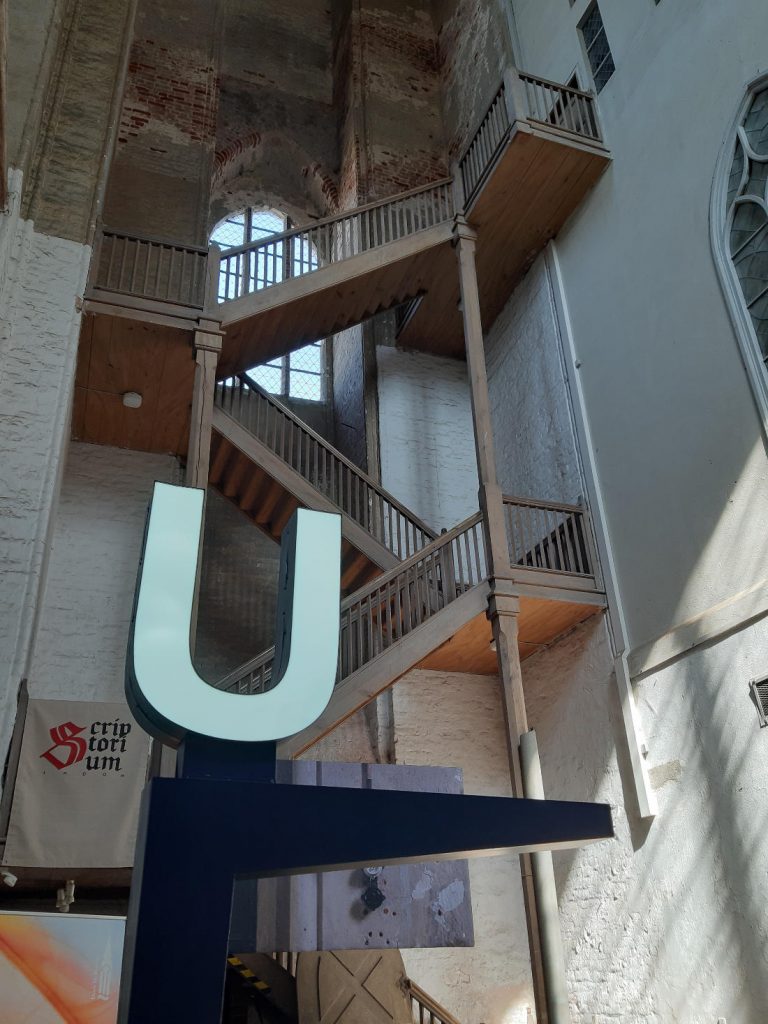

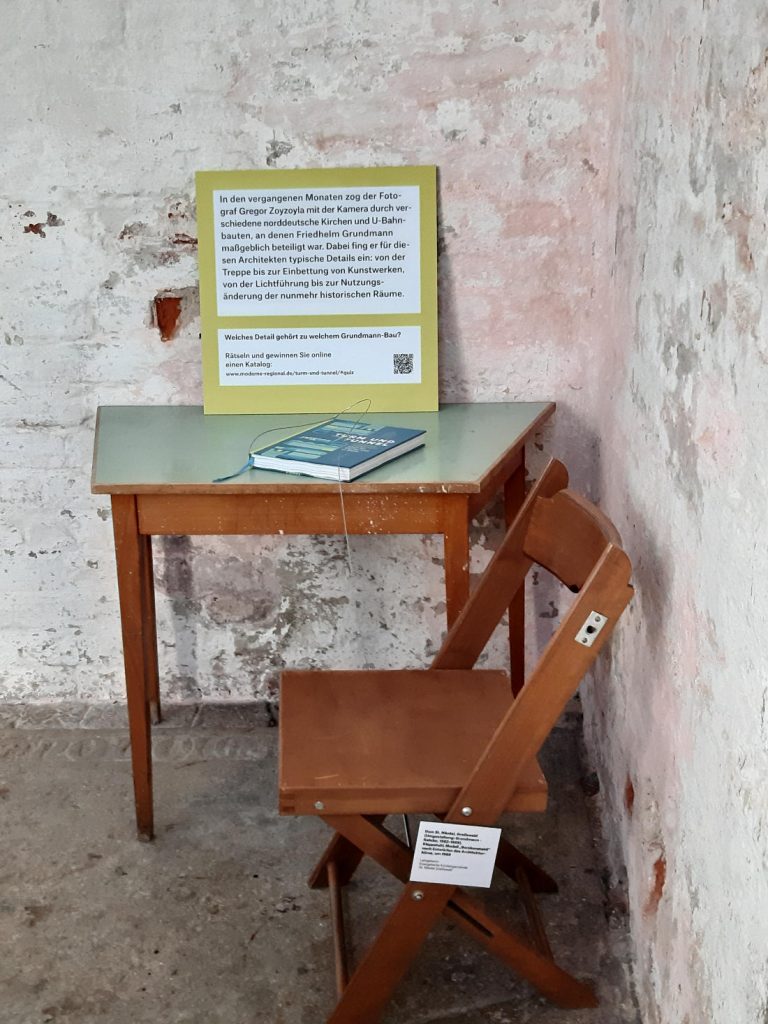

Impressionen der Greifswalder Ausstellungsstation

Impressionen vom Studientag “Kirchen für neue Städte” zum DDR-Sonderbauprogramm, von den Ausstellungen “Altstadtplatten” und “Turm und “Tunnel” und und von den begleitenden Führungen in Greifswald (Bilder: Arvid Hansmann, Karin Berkemann, Plakatmotiv: Gregor Zoyzoyla)

Die Veranstaltungsreihe “Experiment Moderne”, veranstaltet von der AG Kirche und Kulturerbe an der Universität Greifswald, wird unterstützt vom Amt für Bildung, Kultur und Sport der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, von der Nordkirche, von der Sparkasse Vorpommern und von der Landesdenkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern. Der Studientag wird veranstaltet von Tobias Braune-Krickau und Karin Berkemann für die AG Kirche und Kulturerbe an der Universität Greifswald in Kooperation mit dem Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz, unter der wissenschaftlichen Tagungsleitung von Karin Berkemann. Die Ausstellung “Turm und Tunnel”, kuratiert von Daniel Bartetzko, Karin Berkemann und Frank Schmitz, ein Projekt der Universität Hamburg mit dem Online-Magazin moderneREGIONAL, wird gefördert von der Sutor-Stiftung Hamburg und ist im September zu sehen im Dom St. Nikolai in Greifswald. Die Ausstellung “Altstadtplatten. Altstadtplatten. Bau und Kunst in Greifswald 1970–1990”, eine Fotoinstallation von Martin Maleschka, ist vom 26. August bis 20. September 2023 zu sehen bei den Kooperationspartnern der Ausstellung, beim Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald, und im angrenzenden Kunstort “Das Fenster”.

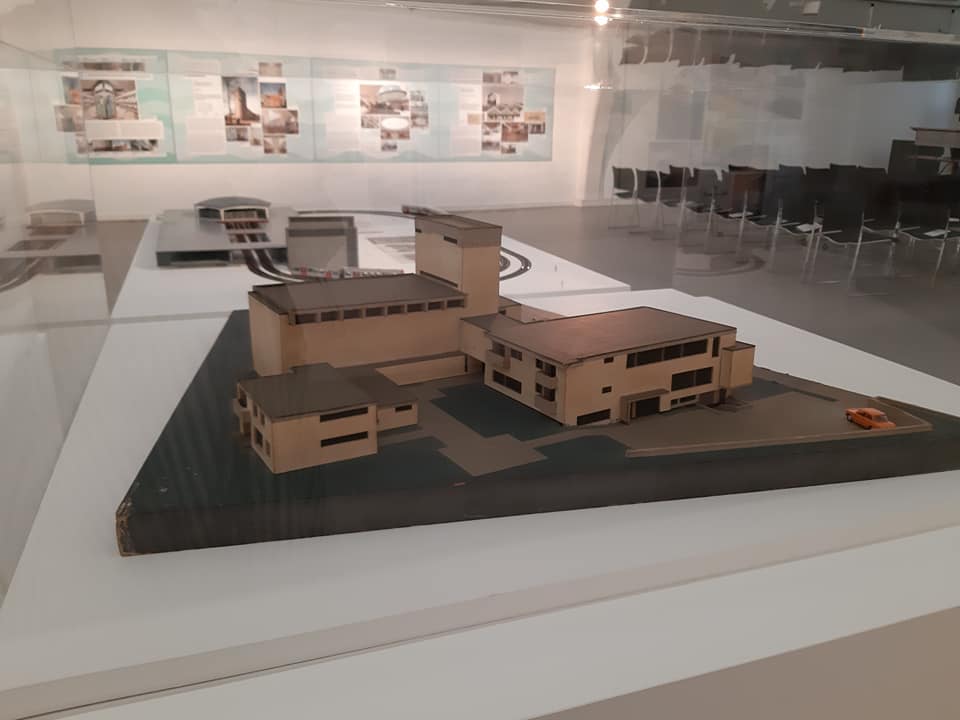

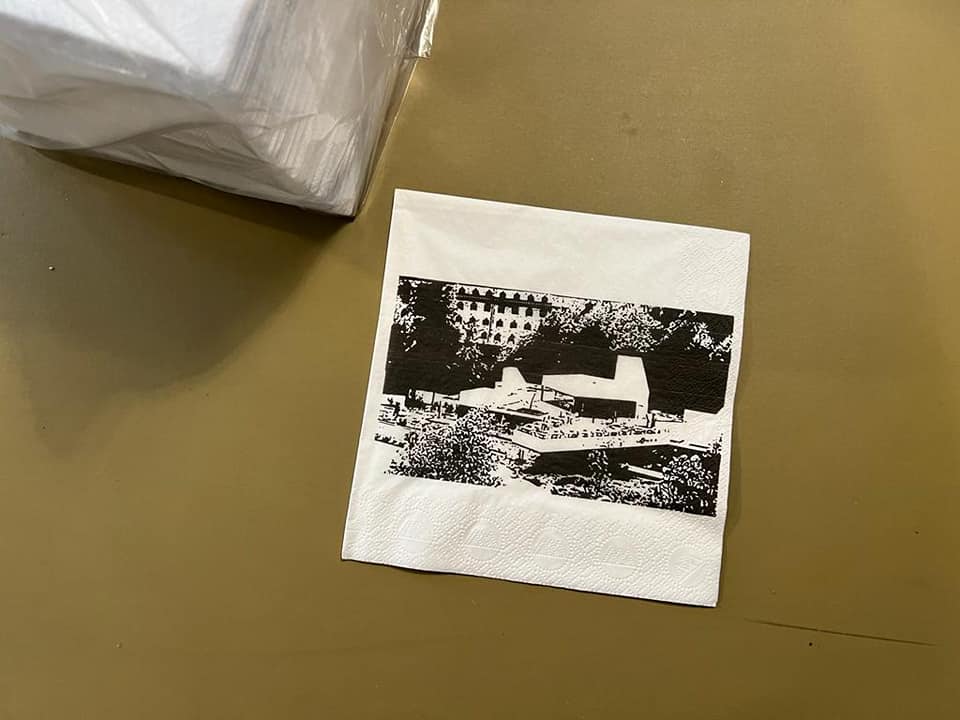

Impressionen der Hamburger Ausstellungsstation

(Bilder: G. Zoyzoyla, D. Bartetzko, K. Berkemann, M. Lorenz, C. Groth)

Audio-Mitschnitt der Vernissage vom 5. September 2022 in der Freien Akademie der Künste in Hamburg

Über die Vernissage wurde berichtet im NDR-Kulturjournal (Radio) am 6. September 2022.

Die Ausstellung war vom 6. September bis 9. Oktober 2022 in der Freien Akademie der Künste Hamburg zu sehen. In der Schriftenreihe des Hamburgischen Architekturarchivs erschien das Buch bei Dölling und Galitz. Das Begleitprogramm setzt sich im Februar 2023 – als Kooperation der Universität Greifswald, der Universität Hamburg und der Technischen Hochschule Lübeck – mit einer Spring School in Hamburg fort. Nach der Vernissage am 5. September 2022 war die Ausstellung bis zum 9. Oktober 2022 in der Freien Akademie der Künste in Hamburg zu sehen. Rund um den Tag des offenen Denkmals spannte sich in und um Hamburg ein breitgefächertes Begleitprogramm auf: Am 9. September 2022 führte der Architekt Mathias Hein durch Haus Grundmann, am 10. September 2022 begleitete Matthias Ludwig eine Rundfahrt zu ausgewählten Kirchen- und U-Bahnbauten Grundmanns, am 11. September führte die Kunsthistorikerin Sabine Kock (Hamburgisches Architekturarchiv) durch die Nathan-Söderblom-Kirche in Reinbek. Im Gemeindezentrum Mümmenmannsberg (Grundmann – Rehder – Zeuner, 1976) loteten Studierende der Architektur, Baugeschichte und Theologie der Universität Greifswald, der Universität Hamburg und der Technischen Hochschule Lübeck im Rahmen der Spring School “Kirche und Kulturerbe” im Februar 2023 gemeinsam aus, welche Qualitäten im Bau stecken und welche künftige, vielleicht interreligiöse Nutzung hier möglich werden kann.

Auf einen Kaffee mit Grundmann

In seinen letzten Lebensjahren war Friedhelm Grundmann ein gefragter Interviewpartner. Als Architekt, Gremienmitglied, Hochschullehrer und Publizist nahm er aktiv an den Diskursen seiner Wahlheimatstadt teil. 2010 sprach er – bei Kaffee und Kuchen – im Denkmalschutzamt Hamburg über Haus Grundmann, die Anfänge bei Werner Kallmorgen, seine Büropartnerschaften, Kolleg:innen und Lehrtätigkeit. Wir haben aus dem rund dreistündigen Interview die besten Passagen zusammengestellt.

Hamburg-Wandsbek, Haus Grundmann, 1966/67, Büro Grundmann (Bild: Hagen Stier, 2020)

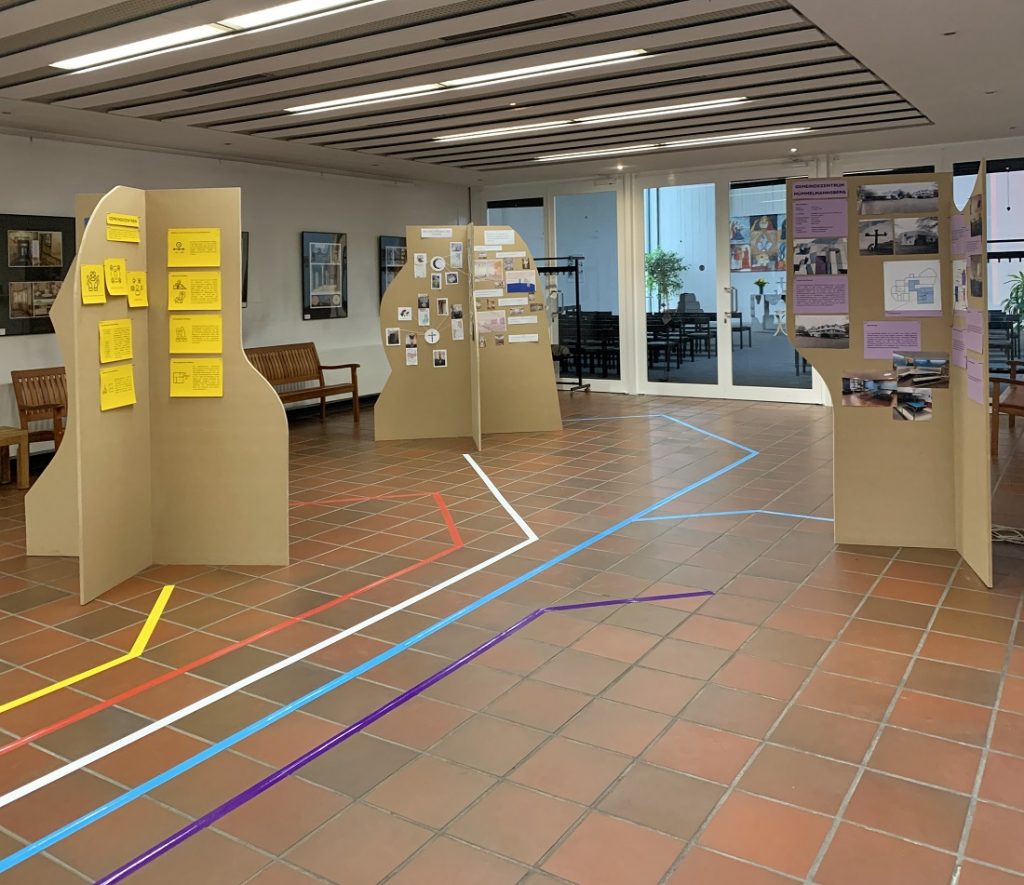

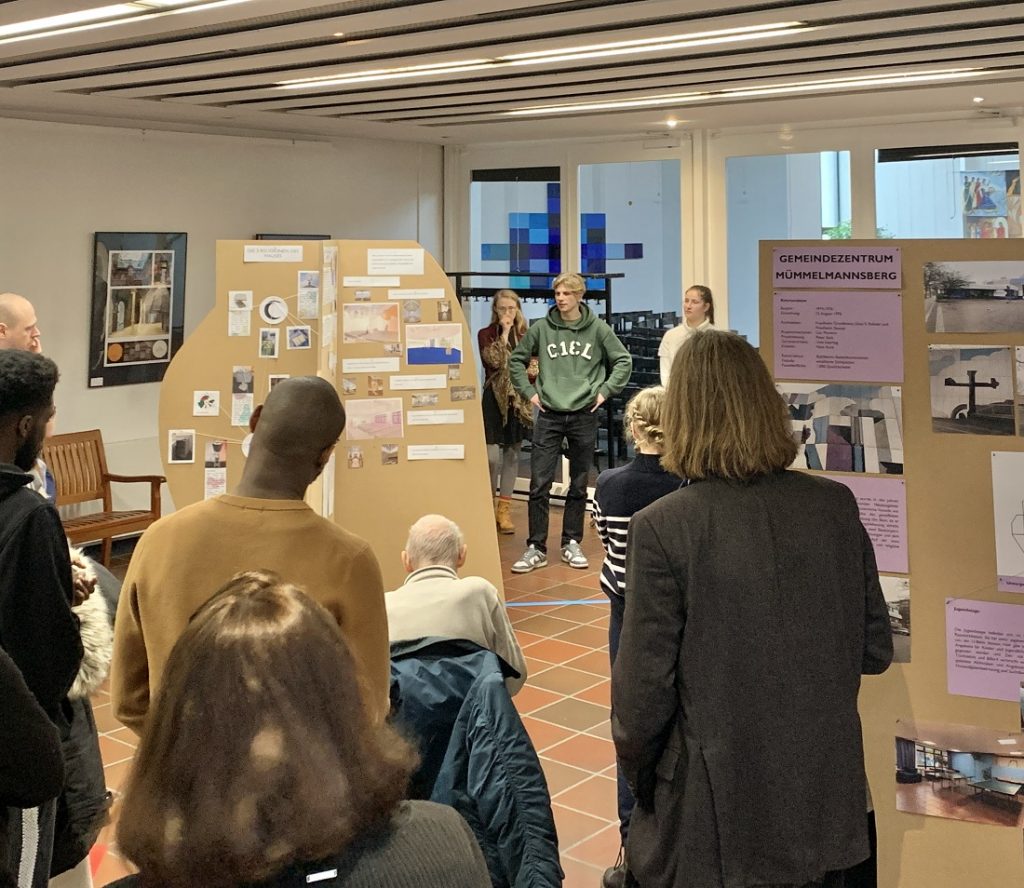

Impressionen von der Spring School 2023

Bider: Sonja Hnilica und Karin Berkemann

Vom 13. bis 19. Februar 2023 loteten Studierende in einer Spring School in Hamburg aus, ob und wie sich das Evangelisch-Lutherische Gemeindezentrum Mümmelmannsberg – ein denkmalgeschütztes Bauwerk, das von 1974 bis 1976 nach Entwürfen des Büros Grundmann – Rehder – Zeuner errichtet wurde – künftig nutzen und erhalten lässt. Die Veranstaltung bildete eine Kooperation der Universität Greifswald, der Universität Hamburg und der TH Lübeck. Gemeinsam erarbeiteten die Studierenden der Architektur, Kunstgeschichte und Theologie eine analoge und virtuelle Ausstellung zur Geschichte des Gemeindezentrums und mögliche Perspektiven einer interreligiösen Nutzung.

Wahlheimat Hamburg

Geboren 1925 im schlesischen Bad Warmbrunn als Sohn des Kunsthistorikers und Denkmalpflegers Günther Grundmann, wurde er früh durch eine qualitätvolle Moderne geprägt. Als die Familie 1932 nach Breslau zog, war der junge Friedhelm Grundmann von den Siedlungen des Neuen Bauens umgeben. Nach dem Studium in Breslau und, unterbrochen durch die Einberufung zur Luftwaffe, ab 1946 in München, arbeitete er von 1951 bis 1956 im Büro des Hamburger Architekten Werner Kallmorgen, hier vor allem an der Wiederherstellung von Theaterbauten. In der ein oder anderen Form wählte Grundmann immer Kooperationen, sei es mit ausgewählten bildenden Künstler:innen, sei es in wechselnden Büropartnerschaften: Sandtmann – Grundmann (1956–1963), Büro Grundmann (1963–1969), Grundmann – Rehder – Zeuner (1969–1974), Grundmann – Rehder (1974–1991) und Grundmann + Hein (1992–2015).

Über die Schwelle: Sandtmann – Grundmann, 1956–1963

Die beiden Hamburger Architekten Horst Sandtmann (1923–1994) und Friedhelm Grundmann hatten sich als Kollegen im Büro von Werner Kallmorgen kennengelernt. 1956 machten sie sich gemeinsam selbständig und avancierten rasch zum gefragten Büro für Kirchen- und U-Bahn-Neubauten im norddeutschen Raum. Schon unter Kallmorgen lagen die Vorbilder des Duos vor allem in der klaren Formensprache Skandinaviens. Zu ihrem Markenzeichen entwickelten sich gattungsübergreifend – vom segelförmig geschwungenen Zugang zum Bahnhof Barmbek bis zum Portalturm der Vicelinkirche in Sasel – außergewöhnlich gestaltete Eingangssituationen.

Das Büro Sandtmann – Grundmann inszenierte den Übergang von außen nach innen gekonnt als Schwellenraum: mal durch einen Richtungswechsel und besondere Ausblicke, mal durch den Weg vom Engen ins Weite und vom Dunklen ins Helle. Mit einer Vorliebe für Faltdecken und eine indirekte Lichtführung wurden die Raumgrenzen zusätzlich verunklärt. Damit fand sich das junge Büro nicht nur baukünstlerisch, sondern auch theoretisch auf dem Höhepunkt der damaligen Debatte, wie sie etwa der Architekt Rudolf Schwarz 1960 in seinem Buch „Kirchenbau. Welt vor der Schwelle“ zusammengefasst hatte.

Hamburg-U-Bahnhaltestelle Lübecker Straße – im Modell um 1960 und als Bauwerk 2022 (Bilder: links: Hamburgisches Architekturarchiv; rechts: Gregor Zoyzoyla, 2022)

Plastisch durchdrungen: Grundmann (– Rehder – Zeuner), 1963–1974

Aufnahmen von Grundmanns Reisen (alle Bilder: © Hamburgisches Architekturarchiv, Nachlass Grundmann)

Nach einer Reise durch Südfrankreich zeigte sich Friedhelm Grundmann in den frühen 1960er Jahren tief beeindruckt von den Werken des schweizerisch-französischen Architekten Le Corbusier (1887–1965), allen voran vom Kloster La Tourette. Kurz darauf nutzte er bei der Hamburger Simeonkirche um 1965 erstmals selbst Sichtbetonelemente als künstlerisches Ausdrucksmittel. Für ihn begann eine Zeit des Wachstums: Zunächst etablierte er sich mit einem eigenen Büro, ab 1969 kamen Otto E. Rehder (1924–1991) und Friedhelm Zeuner (* 1936) als Partner hinzu.

Auch in der Fachdiskussion, speziell in der protestantischen Kirchbaudebatte, wurde Grundmann durch Veröffentlichungen und Gremienarbeit immer sichtbarer. Das aufstrebende Büro wurde um 1970 vorwiegend mit kirchlichen Projekten betraut. Hier suchte man gerade den Wechsel vom sakralen Feierraum zum kommunikativen Gemeindezentrum. Grundmann ergänzte dafür seine neue plastische Formensprache um polygonal aufgebrochene Grundrisse. Bei der Hamburger Hochbahn hingegen konnte er lediglich einige wenige Akzente im Bestand setzen. Die Gemeinsamkeit zwischen den Kirchen- und Verkehrsbauten lag vor allem bei markanten Farbflächen von Rot bis Blau. Grundmann schmückte seine Räume nicht mehr nur mit Kunstwerken, er inszenierte sie als Gesamtkunstwerk.

Netzwerke: Grundmann – Rehder, 1974–1991

Mitte der 1970er Jahre weitete Friedhelm Grundmann nochmals seine Perspektive: Er übernahm mehr Aufträge außerhalb der Region Hamburg, beschäftigte sich intensiver mit baugeschichtlichen Themen und folgte 1975 dem Ruf an die Fachhochschule (FH) Hamburg. Gleichzeitig konzentrierte er sein Team nach dem Ausscheiden Friedhelm Zeuners 1974 auf fünf bis sieben Mitarbeiter:innen. Die Büropartnerschaft mit Otto E. Rehder sollte erst mit dessen Tod 1991 enden. Grundmanns Vorliebe galt nun den Niederlanden, vor allem dem dortigen Strukturalismus. Dessen Grundidee, innere und äußere Zonen zu einem urbanen Geflecht zu vernetzen, entsprach dem Geist seiner spätmodernen stadtteiloffenen Gemeindezentren.

In den 1980ern trug dann das Europäische Denkmalschutzjahr von 1975 Früchte. Sowohl bei der U-Bahn als auch bei den Kirchen mehrten sich die Aufträge für die Sanierung historischer Bauten. Grundmann verstand es, mit einigen wenigen, letztlich innenarchitektonischen Eingriffen viele Menschen in einem großen Raum zu organisieren. Dafür setzte er ausgewählte Fixpunkte: in Kirchen meist durch Kunstwerke und Prinzipalien, im U-Bahnbau oft durch Beleuchtungskonzepte, in beiden Gattungen gerne durch unterschiedliche Sitzgelegenheiten. So ermöglichte er eine freie Bewegung, ohne dass diese in Sinn- und Orientierungslosigkeit mündet.

Klappstuhlmodell, das von Grundmann – Rehder in den späten 1980er Jahren für den Greifswalder Dom entwickelt wurde (Bild: Hamburgisches Architekturarchiv), weitere Sitzgelegenheiten in von Grundmann mit-gestalteten Kirchenräumen (Bilder: Gregor Zoyzoyla)

Das neue Alte: Grundmann + Hein, 1992–2015

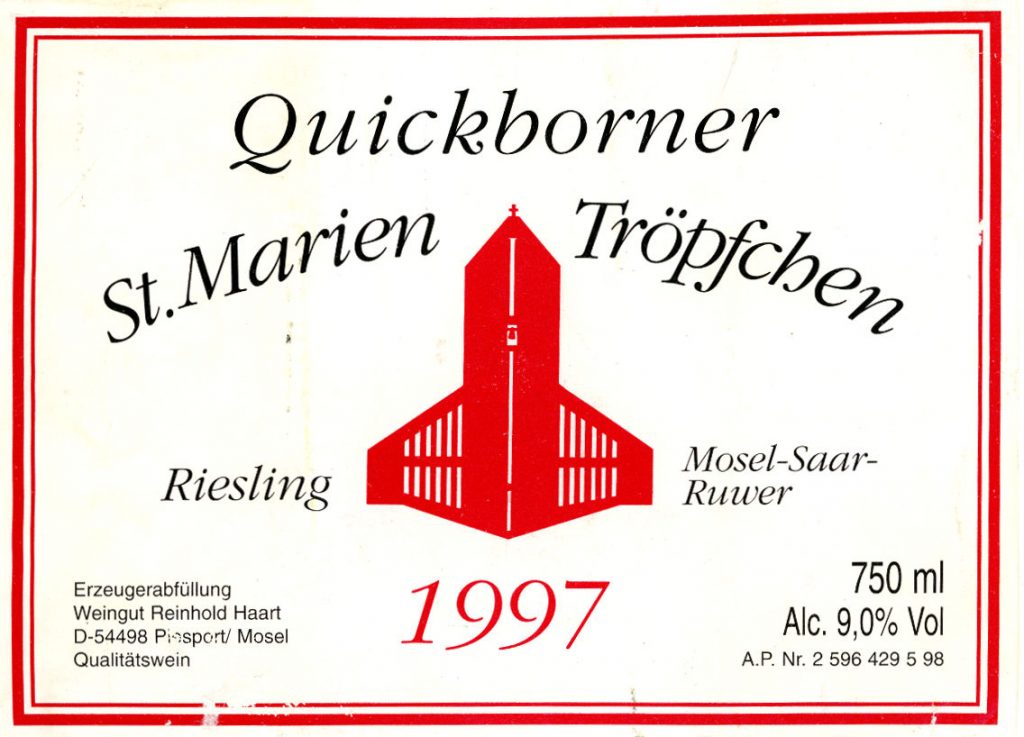

Wer bauen will, braucht eine gute Grundlage, auch finanziell. Deshalb sammelte die römisch-katholische Gemeinde in Quickborn bei Hamburg 1997 fleißig Geld. Sogar ein eigener Wein wurde etikettiert und verkauft: das “Quickborner St. Marien Tröpfchen”. Als der bisherige Kirchsaal von 1953 zu klein wurde, wagte man den Schritt zu einem Neubau. Es sollte die erste und einzige römisch-katholische Kirche werden, die Friedhelm Grundmann in seiner langen Laufbahn umsetzen durfte. Gemeinsam mit Mathias Hein, der nach dem Tod von Otto E. Rehder als Partner in das Büro eingetreten war, und dem örtlichen Architekten Bernhard Breuniger schuf er bis 2000 einen lichtdurchfluteten gemeinschaftsorientierten Gottesdienstraum. Und wie es sich auf dem Etikett von 1997 schon angedeutet hatte, spielt die Geometrie dabei eine entscheidende Rolle.

Impressum und Presse

Herausgeber:innen der Publikation/Kurator:innen der Ausstellung: Daniel Bartetzko, Karin Berkemann, Frank Schmitz. Buchbeiträge: Daniel Bartetzko, Karin Berkemann, Catharina Grot, Rüdiger Joppien, Jan Lubitz, Matthias Ludwig, Jörg Schilling, Frank Schmitz. Aktuelle Fotografien: Hagen Stier, Gregor Zoyzola. Ausstellungsdesign: Mario Lorenz, deserve, Wiesbaden.

Das Projekt bildet eine Kooperation der Universität Hamburg mit dem Online-Magazin moderneREGIONAL, wird gefördert von der Sutor Stiftung. In Hamburg war die Ausstellung zu sehen in der Freien Akademie der Künste Hamburg. In Greifswald wird “Turm und Tunnel gezeigt im Dom St. Nicolai und ist Teil der Veranstaltungsreihe “Experiment Moderne” der AG Kirche und Kulturerbe an der Universität Greifswald, gefördert vom Amt für Bildung, Kultur und Sport der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, von der Nordkirche, von der Sparkasse Vorpommern und von der Landesdenkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern. Die Ausstellung wird begleitet durch eine Publikation in der Schriftenreihe des Hamburgischen Architekturarchivs, herausgegeben von Hartmut Frank und Ullrich Schwarz, beim Verlag Dölling und Galitz.

Ein Projekt von

Gefördert von

Titelmotiv: Hamburg, U-Bahnhof Klosterstern, Grundmann – Rehder, 1986/87 (Bild: Gregor Zoyzoyla, 2022); Buchcover: Annalena Weber, Hamburg/Dölling und Galitz Verlag