Julius Reinsberg: Das Kriegsende von 1945 betrachteten viele deutsche Architekten als einmalige Gelegenheit, neue Städte zu bauen. War diese Hoffnung realistisch?

Werner Durth: Einerseits bot die Zerstörung tatsächlich ganz neue Grundlagen, um neue Städte anzulegen. Gleichzeitig waren die materiellen Voraussetzungen aber denkbar schlecht. Überlegungen, wie man aus der Zerstörung neue Potentiale gewinnen könnte, gab es aber schon wesentlich früher. Als Albert Speer 1942 Rüstungsminister wurde, ließ er die Folgen der Luftangriffe und die Möglichkeiten untersuchen, die der Luftkrieg zur Modernisierung der Städte bot. 1943 wurde ein eigener Arbeitsstab zur Wiederaufbauplanung bombenzerstörter Städte geschaffen. Der nahm sich schon ab Sommer 1943 insbesondere eine Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur vor. Man kann sowohl in der personellen Besetzung als auch in den Konzepten von 1943 über das Kriegsende hinweg eine Kontinuität verfolgen. Denn gerade die Probleme des Automobilverkehrs waren bereits Jahrzehnte vor Kriegsende ein großes Thema.

J. R.: Prominente Architekten, die für die Nazis gebaut hatten, wurden auch nach 1945 mit dem Regime verknüpft. War es für die Planer infrastruktureller Projekte einfacher?

W. D.: Es war in beiden Bereichen relativ einfach. Auch nach Kriegsende galten die Architekten schlichtweg als Experten und wurden nur selten wegen ihrer Tätigkeit im “Dritten Reich” mit Hitler und dem nationalsozialistischen Schreckensregime in Beziehung gebracht. Die Ingenieure, insbesondere die im Straßen- und Brückenbau, die die Autobahn mitentwickelt hatten, erhielten in der öffentlichen Meinung quasi einen Sonderstatus hoher Anerkennung und wurden kaum mit dem “Dritten Reich” verbunden. Diese Experten, Architekten, Ingenieure und Planer, die ich als “technokratische Funktionselite des ‘Dritten Reichs'” bezeichnet habe, konnten in der Bundesrepublik schnell wieder in führende Positionen gelangen.

Berlin, Altes Wasserwerk, Friedrichshagen, Langsamsandfiltergewölbe (Bild: Holger Happel)

Zum obigen Motiv – mit herzlichem Dank an die Berliner Unterwelten e. V. – sh. auch die Fotostrecke dieses Heftes

J. R.: Welche Rollte spielten die erhaltenen Infrastrukturen für die Wiederaufbau-Debatte?

W. D.: Da muss man sehr klar unterscheiden. Im öffentlichen Bewusstsein verfestigte sich die Wahrnehmung vieler ausgebrannter Gebäude, von denen man annahm, dass man sie wieder reparieren und ausbauen könnte. Die Fachleute wiederum wussten, dass diese Ruinen zum Teil so zerstört, ausgeglüht und instabil waren, dass sie abgerissen werden mussten. Es gab also schon von Anbeginn große Spannungen zwischen dem Bürgerbegehren nach Wiederaufbau und den Abbruchmaßnahmen, wie sie von vielen Fachleuten empfohlen wurden. Und es waren fast nur die Experten, die immer wieder darauf hinwiesen, dass das eigentliche Kapital der Stadt unterirdisch angelegt war. Selbst in Quartieren, deren Hochbauten vollständig zerstört waren, gab es intakte Versorgungsnetze, Kanalisation, Gas- und Telefonleitungen und so weiter. Der eigentliche Reichtum war also in der unterirdischen Stadt verborgen.

J. R.: Die Experten standen der Bevölkerung geschlossen gegenüber?

W. D.: Nein, auch unter den Planern kam es zu Kontroversen. Viele Fachleute schlugen vor, die Städte nicht auf dem alten Grundriss aufzubauen, sondern als gegliederte und baulich aufgelockerte Stadtlandschaft weiträumig zu gestalten und zur Trennung der Verkehrsarten völlig neue Anlagen zu schaffen. Andere Kollegen wiesen darauf hin, dass es eine unrealistisch hohe Investition erfordern würde, um die dafür erforderlichen unterirdischen Voraussetzungen zu schaffen. An dieser Überlegung sind weitreichende Pläne gescheitert, etwa die von Hans Scharoun zum Neuaufbau von Berlin oder die Bestrebungen der französischen Besatzungsbehörden. Letztere sahen beispielsweise Mainz als künftige Musterstadt nach dem Vorbild der Planungen Le Corbusiers aus den 1920er Jahre – das hätte aber die vollständige Neuanlage der unterirdischen Infrastruktur erfordert.

Architekturhistoriker Werner Durth im Gespräch mit Julius Reinsberg (Bild: Carla Reitter)

J. R.: Als Planungsideal setzte sich dennoch die verkehrsgerechte Stadt durch?

W. D.: Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gab es breite Protestbewegungen gegen die industrielle Großstadt mit ihrer dichten Bebauung und Mischung von Wohnen, Gewerbe und Industrie. Die Trennung der Funktionen, die Auflockerung der Großstadt durch Grünzüge war ein planerisches Leitbild, das sich schon damals durchzusetzen begann. Auch die Siedlungen der 1920er Jahre standen dafür, blieben aber zumeist auf die Außenbereiche der Städte bezogen. Doch schon damals gab es den Wunsch, die Städte insgesamt umzuwandeln. Der Wunsch nach Licht, Luft, Sonne und Weite wurde besonders akut nach dem Bombenkrieg. In den dicht bebauten Gründerzeitvierteln waren tausende von Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Krieg hielten es die Planer für ausgeschlossen, dass man jemals wieder in dieser Dichte bauen würde. Nach 1945 war in den westlichen Besatzungszonen außerdem das Vorbild USA entscheidend – politisch, aber mit dem “American Way of Life” auch kulturell. Heute ist manchmal von der “zweiten Zerstörung der Städte” durch den Wiederaufbau die Rede. Dazu muss man deutlich sagen, dass dies vor allem die Modernisierungswirkung der späten 1950er und frühen 1960er Jahre betrifft und weniger das erste Jahrzehnt des Wiederaufbaus mit der oft mühsam improvisierten Stadtreparatur in Ruinen.

J. R.: Begeisterte sich die ganze Gesellschaft für amerikanische Planungen? Oder war das auf den Expertenkreis beschränkt?

W. D.: Sie brauchen nur in die damaligen Zeitschriften zu schauen! Da werden die baulich aufgelockerten Siedlungen der Suburbanisierung mit ihren Bungalows und die Weite der Planung gelobt. Das Automobil wird zum Freiheitssymbol. 1959 berichtete der “Spiegel” vom “Wunder von Hannover” und widmete dem Umbau der Stadt mit ihren großen Tangenten und Kreiseln einen eigenen Schwerpunkt mit Titelseite. Auch in der Tagespresse wurde die Einweihung fast jeden Autobahnabschnitts verfolgt und oft als gesellschaftliches Ereignis inklusive des Durchschneidens eines Eröffnungsbands begangen.

Düsseldorf, Tausendfüßler (Bild: Johann H. Addicks, GFDL oder CC BY SA 3.0, 2006)

J. R.: Besitzt entsprechende Verkehrsarchitektur Denkmalwert?

W. D.: Das ist eine schwierige Frage, die man nur im konkreten Fall entscheiden kann. Ich würde mich weigern, gattungsmäßig über die Denkmalwürdigkeit von Verkehrsbauwerken zu sprechen. Ein bemerkenswerter Einzelfall war z. B. der sogenannte Tausendfüßler in Düsseldorf, eine Hochstraße, die wie auf Stelzen durch die Innenstadt führte. Über deren Denkmalwert ließe sich wirklich streiten – nicht nur, weil sie eine aufgeständerte Schnellstraße, sondern weil sie ein historisches Dokument und gestalterisch zu ihrer Zeit eine hochwertige Anlage war. Dass es bei der Ausstattung solcher Verkehrsanlagen mit Tankstellen und Raststätten auch architektonische Perlen gibt, ist wohl unstrittig.

J. R.: Haben solch raumgreifende Planungen als Fortschrittssymbol ausgedient?

W. D.: Wir erleben einen gewaltigen Umbruch, gerade, was die Kommunikations- und Verkehrstechnologien angeht. Ich halte es für unsinnig, die Technologie des Automobils als kulturellen Wert heute noch hoch zu bewerten. Durch den Rückbau der großen Schneisen in den Städten können jetzt Verkehrsräume eingeschränkt, dafür aber Freiräume gewonnen werden, die man nicht unbedingt als Bauland ausweisen und verfestigen sollte. In Hannover arbeitet man z. B. mit dem Motto “Die Fünfziger Jahre weiterdenken” – in der Absicht, die Qualitäten dieser innerstädtischen Räume sorgsam abwägen und je nach städtebaulichem Kontext entscheiden zu können, wo sie sich zur Nachverdichtung durch Wohnungsbau eignen und wo es sinnvoller ist, diese Freiräume auch in ihrer landschaftlichen Qualität zu nutzen, um sie in neuem Sinne zugänglich und vielfältig gebrauchsfähig zu machen.

Das Gespräch führte Julius Reinsberg (17/1).

Werner Durth (Bild: Carla Reitter)

Prof. Dr. Werner Durth, * 1949, Architekt, Soziologe und Architekturhistoriker, 1981-93 Professor für Umweltgestaltung an der Universität Mainz, 1984-90 Mitherausgeber der Stadtbauwelt, 1993-1998 Professor an der Universität Stuttgart, seit 1998 Professor für Geschichte und Theorie der Architektur an der TU Darmstadt, grundlegende Veröffentlichungen zur Geschichte der deutschen Architektur und Stadtplanung des 20. Jahrhunderts, darunter “Träume in Trümmern” (mit Niels Gutschow), “Deutsche Architekten. Biografischer Verflechtungen 1900-1970”, “Baukultur. Spiegel gesellschaftlichen Wandels” (mit Paul Sigel).

Titelmotiv: Werner Durth im Gespräch mit Julius Reinsberg (Bild: Carla Reitter)

Download

Inhalt

LEITARTIKEL: Vernetzungen

Dirk van Laak beschreibt das unsichtbare Nervensystem unserer Gesellschaft: die moderne Infrastruktur, die uns oft erst auffällt, wenn sie ausfällt.

FACHBEITRAG: Stadt-Autobahnen

Julius Reinsberg folgt der modernen Schnellstraße durch ihre Geschichte: von den Gedankenspielen der 1920er Jahren bis zum Wiederaufbau der Nachkriegszeit.

FACHBEITRAG: Staudämme

Benjamin Brendel untersucht diese funktionalen Symbole – prestigeträchtige Ingenieurbauwerke, die wenig von ihrem Ewigkeitsanspruch eingebüßt haben.

FACHBEITRAG: Funktionsbauten

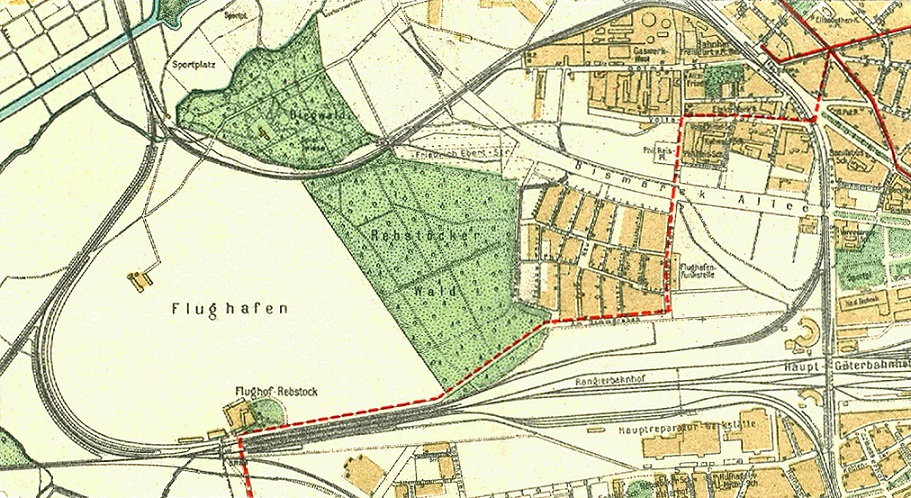

Elisa Lecointe durchstreift das Neue Frankfurt der 1920er Jahre nach den wegweisenden Infrastrukturbauten von Adolf Meyer.

FACHBEITRAG: Autogerechtigkeiten

Paul Zalewski zeigt Hannover als “autogerechte Stadt” von Modellcharakter für die 1950er Jahre – und den heutigen Umgang mit dem gebauten Ergebnis.

INTERVIEW: Werner Durth und die unterirdische Stadt

Der Architekturhistoriker spricht über den Reichturm der Infrastruktur und ihre Rolle im Wiederaufbau deutscher Städte nach 1945.

FOTOSTRECKE: Untergründe

Der Verein Berliner Unterwelten präsentiert exklusiv Bilder von Holger Happel und Frieder Salm aus Luftschutzbunkern, Brauereikellern und U-Bahnhöfen.

PORTRÄT: Rundlokschuppen

Daniel Bartetzko besucht in Berlin einen “verlorenen” Ort der Eisenbahngeschichte, der schon lange auf seine zweite Chance wartet.