von Ruben Donsbach (15/4)

Die Aufgabe, mir über ein zeitgenössisches Verhältnis von Gesellschaft, Staat und Kirche Gedanken zu machen, mir einen Raum vorzustellen, in dem so ein Verhältnis sich ausprägen kann, ist nicht leicht. Weder die Kirche noch der Glaube haben in meinem Leben, in meiner Familie, jemals eine Rolle gespielt. Ich bin noch nicht einmal an Weihnachten zur Messe gegangen. Außer einmal, da war ich als Austauschschüler in Kanada und habe mich sehr fremd gefühlt. Der Glaube war für mich ein Glaube an die Moderne und ihre Protagonisten. An Mies und Scharoun. In deren Tempeln mochte ich immer gerne sein (die letzte Fassung dieses Essays entsteht in der Staatsbibliothek am Kulturforum). Mein Zugang zum Sakralen ist ein profaner und vor allem: ein ästhetischer.

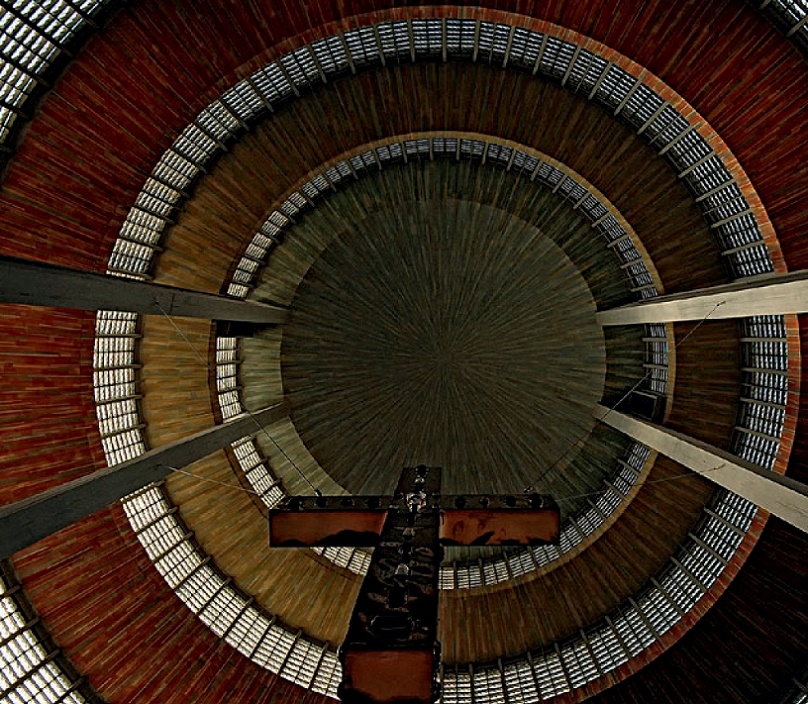

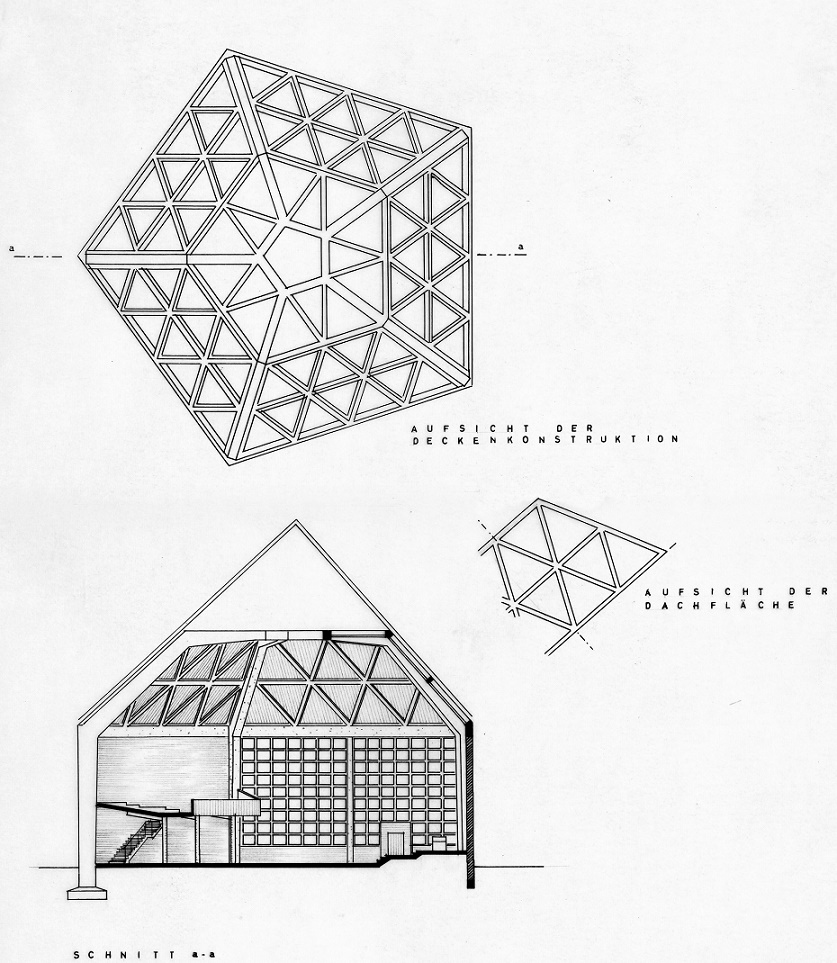

Leerstehend: In Berlin-Kreuzberg wurde die katholische Kirche St. Agnes (1967, W. Düttmann) 2004 an eine evangelische Freikirche vermietet, 2011 an eine Verwertungsgesellschaft verkauft und 2012 beräumt (Bild/Titelmotiv: Pfarrei St. Bonifatius Berlin, CC BY 2.0, 2012)

Mir ist dieses NICHT glauben können dennoch von Zeit zu Zeit als Mangel erschienen. Die Welt ist längst zu komplex geworden, um alles immer zu wissen. Das kann man zwar aushalten, tröstlich ist es nicht. Zudem liegt der Religion und dem Glauben eine Widerständigkeit inne, die man in den erwartbaren Verteilungskämpfen der Gesellschaft in Zukunft noch gebrauchen wird können. Und Drittens: In einer Zeit, in der immer mehr Kirchen, vor allem jene aus der Nachkriegszeit, “profaniert” werden, stellt sich die interessante Frage, wie man ihr “auratisches” Potential neuen gesellschaftlichen Institutionen sinnhaft zur Verfügung stellen kann. Aber der Reihe nach.

Ein neoliberaler Schaumteppich

Ich spürte zuletzt, wenn ich mit jungen Akademikern und Künstlern sprach, dass ihnen an einer Versöhnung des modernistischen mit dem post-modernistischen sehr gelegen sei. Der Fülle der Information und Möglichkeiten möchte man eine Wahrheit zumindest auf Zeit entgegenstellen, die aber nicht hinter den Erkenntnissen von post-struktureller Theorie und Dekonstruktion zurückbleibt. Dabei gibt es einen regelrechten Trend zu Manifesten. Die kann man, wie Luther, an die Tore der Institutionen nageln oder im Netz veröffentlichen. Sie markieren jedenfalls einen Punkt im Raum, der als Koordinate oder Leitstern hilfreich ist. Ich glaube, dass dieses manifesthafte Denken eine sehr konkrete Form der Sinnsuche ist. Es bedient sich noch unbewusst einer Tradition, die in einem schönen Text von Jürgen Habermas über den neu aufgelegten Briefwechsel von Gershom Scholem und T. W. Adorno in “Der Zeit” anklingt.

Nach außen (noch) alles beim Alten: St. Agnes als Kirchenbau in Kreuzberg im Jahr 2012 (Bild: Beek100, CC BY SA 3.0)

Habermas schreibt, Adorno hätte “im Wahrheitskern der liegen gelassenen Metaphysik ein transzendierendes, ein befreiendes Moment“ gesehen, „das die dumpfe Immanenz eines alle Lebensbezirke durchdringenden Kapitalismus aufsprengen könnte.” Adorno wie Scholem sind “an dem möglichen Wahrheitsgehalt interessiert, den die monotheistischen Überlieferungen unter Bedingungen der Moderne noch entfalten können” und wie dieser in der Kunst “wirksam werden” kann. Für Habermas ein höchst aktuelles Gedankenspiel angesichts “des Schaumteppichs, der sich heute unter dem neoliberalen Regime ausbreitet und alle oppositionellen Regungen aufsaugt”.

Dieser akademische Disput spielt sicherlich jenseits der Alltagsrealität der oben beschriebenen jungen Menschen. Ich denke aber, gemeint ist dasselbe: die Suche nach Traditionen, Begriffen, Positionen und Aufschreibeformen, die der heute zunehmend schmerzlich empfundenen Ökonomisierung aller Lebensbereiche bei gleichzeitig mieser Bezahlung für geistige und kreative Arbeit entgegenwirken. Gesucht wird nach Räumen, in denen diese Sprache einen Resonanzraum findet. Ich mache mir nichts vor, das Netz ist wohl so ein Ort und nicht umsonst formieren sich in den USA auch schon rein digitale Freikirchen mit ganz eigener Liturgie. Doch gerade im digitalen Zeitalter braucht es das Analoge wie auch die analogen Räume: Sie sind keinen Gatekeepern unterworfen, sie bieten Schutz, sie ermöglichen eine gemeinsame Erfahrung.

Eine Gruppe etwas wahnsinniger Spanier

Umbau: Der Raum (Brandlhuber + Emde, Schneider, Riegler Riewe, Foto: © Jan Bitter) wurde um 2014 horizontal geteilt (Bild: brandlhuber.com, 2012)

Dieser Essay erscheint als Einleitung einer Fachzeitschrift über moderne Architektur, die sich in ihrer aktuellen Ausgabe mit Kirchenbau beschäftigt. In diesem Umfeld ist zu fragen, in welchen Räumen sich das oben beschriebe Sehnen manifestieren kann, um als gesellschaftlicher Diskurs wieder fruchtbar gemacht zu werden. Ich glaube, es werden vor allem die sakralen Orte der Moderne und Spätmoderne sein, was mit ihrem “Spirit” zu tun hat. In seinem Aufsatz “Gotische Architektur und Scholastik” behauptet der Kunstwissenschaftler Erwin Panofsky, dass die architektonische Form unmittelbar der Ordnung des Denkens und den Aufschreibesysteme entspricht und einen zeitgenössischen Habitus formt.

Ich habe einmal vor Jahren als Student, Panofsky in Gedanken, ein verlängertes Wochenende mit einer Gruppe etwas wahnsinniger Spanier in der Bretagne verbracht. Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, jede gotische Kathedrale, Kirche und Kapelle zwischen St. Malo, Mont-Saint-Michel, Rennes und, etwas südlicher noch, Nantes abzuklappern. Die Wirkung dieser Architektur ist in ihrer Verdichtung natürlich spektakulär. Aber sie öffnet sich nichts gegenüber, sie schüchtert ein. Sie weist dem Himmelreich zu und lässt das Irdische zurück. Erst in der Moderne verändert sich der Kirchenraum grundlegend. Aus Distanz wird Nähe, Partizipation wird möglich.

Ein widerständiger Waschbetonbau

Die gelungene Umwidmung eines sakralen Raums zu einem gesellschaftlichen, bei gleichzeitiger Beibehaltung seines “auratischen” Potentials, kann man gut an der Kirche St. Agnes in Berlin sehen. Der spätmodernistische, widerständige Waschbetonbau von Werner Düttmann wurde vom Galeristen Johann König und nach Plänen des Architekten Arno Brandlhuber zu einem Kulturzentrum mit Verlag, Architektenbüro und Galerie umgebaut.

Kunst statt Gottesdienst: Heute nutzt die Galerie Johann König den umgestalteten ehemaligen Kirchenraum für Ausstellungen – hier “The Smoking Kid” von Katharina Grosse im Sommer 2015 (Bild: Galerie Johann König)

Betritt man im Berliner Spätsommer den Innenhof von St. Agnes, einem Ensemble von kubischen und rechtwinkligen Modulen nahe des Moritzplatzes im Kreuzberger Nirgendwo, dann stellt sich eine stoffliche Ruhe ein, wie man sie wohl nur in Klosteranlagen erwartet. Man sitzt alleine vor dem obligatorischen Coffeeshop, Johann Königs etwas verkaterte, aber bestimmte Stimme dringt oben aus den Büro, ab und zu kommt ein gut gekleideter Mensch aus der Galerie und sieht einigermaßen versunken aus. Der Galerieraum selbst ist ein wirklich imposanter, aber nüchterner Raum. Gefühlt endlos, selbst nachdem der Boden bis zum hinteren Balkon angehoben wurde, um den Raum besser bespielbar (wie auch heizbar) zu machen.

Johann König sagt, ihn habe vor allem interessiert, was dieser Raum als “Projektionsfläche bei den Künstlern auslöst, ähnlich vielleicht bei Glaubenden in der Kirche.” Er habe eine Aura, “sachlich, nach außen rau, nach innen weich, beschützend.” Im Quartier übernimmt St. Agnes eine Rolle, welche Kirchen früher einmal gespielt haben. Johann Königs Institution belebt eine lange brach gelegene Nachbarschaft und schafft einen Ort, an dem Dialog möglich ist. Es ist ein Refugium für eine Gemeinde, die sich ihrer selbst weniger zielgerichtet als spekulativ vergewissert. Und das über ästhetische Signifikanten, die noch nicht völlig ökonomisiert wurden.

Wenn denn nicht Gottesdienst wäre …

Die Sehnsucht nach der beschriebenen Offenheit ist vielen Menschen am Beginn des 21. Jahrhunderts derart dringlich, dass es sie intuitiv in diese Räume zieht. Meine Freundin “beichtete” mir während der Arbeit zu diesem Text, dass sie gerne einmal die Woche mit mir in die Kirche gehen würde. Wenn denn nicht Gottesdienst, oder besser, wenn nicht so ein Gottesdienst wäre, wie man ihn in Deutschland kennt. Es ist der Habitus des Sakralen der in seiner ursprünglichen und anti-modernistischen Form abschreckt, der aber, gewandelt wie in St. Agnes, Schutz bietet und Kreativität beflügelt.

Ein letzter Gedanke noch zur Flüchtlingsdebatte. Kirche war immer auch ein Ort, an dem man Schutz vor Verfolgung gesucht hat. So neu gedacht wie in St. Agnes, sollte sie dieser Rolle wieder gerecht werden. Als Ort der Begegnung, des Austausches und des Asyls.

Download

Inhalt

LEITARTIKEL: Glaube an die Moderne

Ruben Donsbach über die Sehnsucht nach Räumen, die offen sind für andere Erfahrungen.

FACHBEITRAG: Ökumenische Zentren

Philipp Stoltz über eine besondere Nachbarschaft in München.

FACHBEITRAG: Straße der Moderne

Andreas Poschmann über ein Projekt, das verbindet – Kirchenbauten werden virtuell und analog zur Straße verknüpft.

FOTOSTRECKE: “Ich war eine Kirche”

Lichtbilder über das, was nach Abriss, Entwidmung oder Verkauf kommt: Daniel Bartetzko und Karin Berkemann auf Fototour zu Frankfurts verlorenen Kirchen.

FACHBEITRAG: Kirchen unter Honecker

Verena Schädler über katholischen Kirchenbau im Osten Deutschlands.

FACHBEITRAG: Erneuerung

Matthias Ludwig über seine Beratungsarbeit mit Gemeinden und ihren modernen Kirchenräumen.

INTERVIEW: Kirche und Denkmalpflege, Hannover

Rocco Curti und Martin Krause über Gerichtsverfahren, Gespräche und gemeinsame Ergebnisse. Ein Interview über Kirche und Denkmalpflege in Hannover.

PORTRÄT: Meine Kirchen

Karin Berkemann über ihre erste “sakrale” Liebe – und was danach kam.