von Ulrich Knufinke (Heft 15/1)

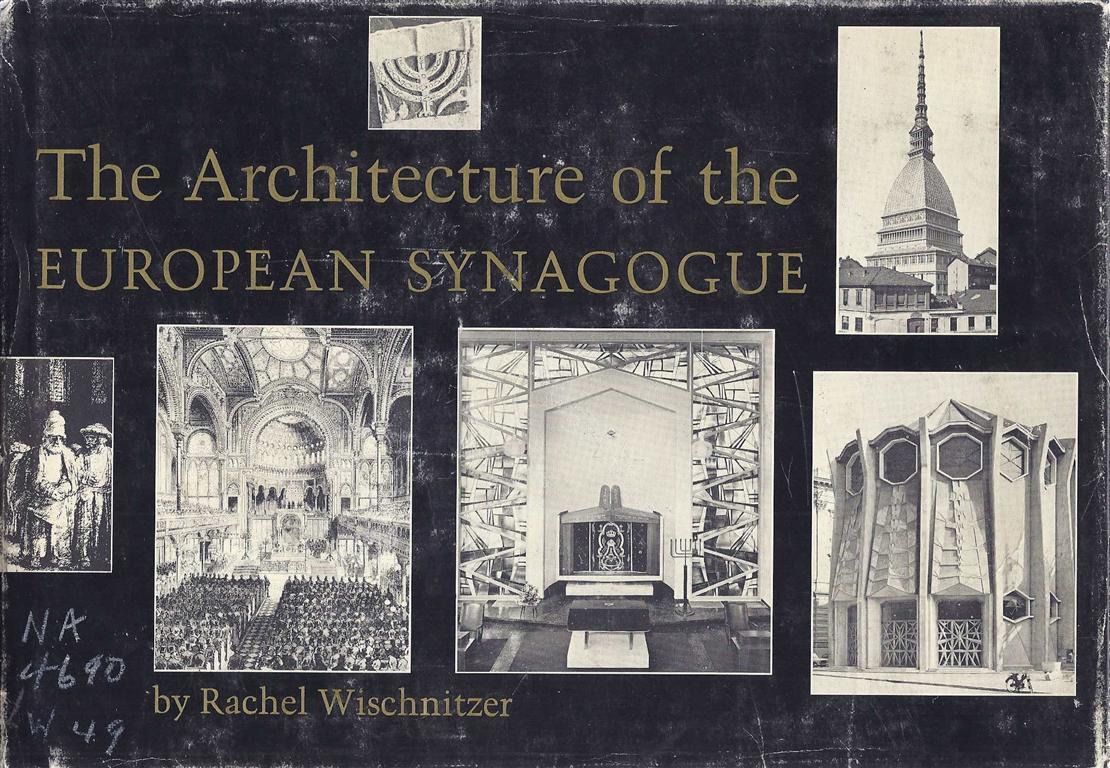

Ruth Wischnitzers Grundlagenwerk erschien 1964 (Bild: www.danwymanbooks.com)

Der Titel von Rachel Wischnitzers Grundlagenwerk “The Architecture of the European Synagogue” (1964) zeigt u. a. zwei Synagogen, die nach 1945 entstanden – darunter die neue Synagoge in Bonn. Sie wurde 1959 eingeweiht und ist ein Werk des Architekten Helmut Goldschmidt. Was mag die Kunsthistorikerin Rachel Wischnitzer bewogen haben, aus zahlreichen Nachkriegssynagogen diesen Bau herauszugreifen? Und ist ihre Wahl rückblickend noch immer nachvollziehbar?

Beim Wiederaufbau der zerstörten Städte und beim Aufbau einer demokratischen Gesellschaft sollten Synagogen eine besondere Rolle spielen. Sie wurden als Symbole neuen jüdischen Lebens betrachtet, das nach dem Holocaust vielen undenkbar schien. Helmut Goldschmidts versuchte aber auch, “moderne” Antworten auf eine alte Frage zu finden: Wie kann “jüdische” Architektur in einer nicht-jüdischen Umwelt gestaltet werden?

Unter Weimar und NS: Kindheit und Jugend

Es war alles andere als wahrscheinlich, dass Goldschmidt zu den erfolgreichsten Synagogenarchitekten gehören sollte. Dank Interviews und der Forschungen von Wolfram Hagspiel ist viel über Goldschmidts Leben bekannt, in dem sich die Stationen der deutsch-jüdischen Geschichte wiederspiegeln: Geboren wurde er 1918 in Magdeburg, lebte später mit seiner Familie in Köln. Als jüdische Kinder nicht mehr den Unterricht besuchen durften, musste Goldschmidt 1935 seine Schullaufbahn abbrechen. Da ihm so das Architekturstudium verwehrt war, ging er bei jüdischen Architekturbüros in Köln in die Lehre.

Goldschmidt verdiente sich seinen Lebensunterhalt einige Jahre als Musiker (Bildquelle: Hagspiel, W., Köln und seine jüdischen Architekten, Köln 2010)

Jüdischen Architekten waren aus der Reichskammer der bildenden Künste ausgeschlossen. Jedoch konnten sie weiter für jüdische Auftraggeber tätig sein, so dass 1933 nicht alle von ihnen Deutschland verlassen hatten. Mit zunehmender Verfolgung schwand der verbliebene Kundenkreis, die letzten jüdischen Architekten schlossen ihre Büros um 1938. Zuvor war Goldschmidt nach Berlin umgezogen, wo er unter falschem Namen noch Vorlesungen an der Technischen Hochschule Charlottenburg besuchte.

Auf die Auswanderung nach Palästina bereitete Goldschmidt 1939 das Hachschara-Lager in Winkel bei Berlin vor. Hier vermittelte man jungen Jüdinnen und Juden die Grundkenntnisse für die Landwirtschaft, übertrug Goldschmidt jedoch auch die Planung landwirtschaftlicher Bauten. Die Verfolgung verhinderte seine Auswanderung, so dass er, zurück in Köln, seine musikalische Begabung für den Lebensunterhalt nutzte – trotz des offiziellen Verbots mit Jazz und Swing. Während seine Eltern in der Nähe von Köln überlebten, deportierte man Helmut Goldschmidt 1942 nach Auschwitz, später nach Buchenwald, wo er im April 1945 befreit wurde.

Nach der Befreiung: Mayen und Köln

Bald nach seiner Rückkehr eröffnete Goldschmidt ein Architekturbüro im kriegszerstörten Mayen, zu dessen Wiederaufbau er beitrug. Im nahegelegenen Rothenbach entstand 1946–50 sein erstes sakrales Gebäude – eine Dorfkirche. Inzwischen waren seine Eltern nach Köln zurückgekehrt, wo Moritz Goldschmidt zum führenden Mitglied der kleinen Gemeinde jüdischer Überlebender wurde. Da alle Synagogen der Stadt zerstört waren, wurde das ehem. jüdische Asyl in der Ottostraße zum Gemeindezentrum. Dort gestaltete Helmut Goldschmidt 1948/49 einen Raum zum Synagogensaal um.

Auch zur Kölner jüdischen Gemeinde zählten damals vor allem Überlebende, die von den Deutschen aus vielen Ländern Europas verschleppt worden waren. Die neu gegründete Gemeinde unterstützte sie mit Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Bildungsangeboten, organisierte ein religiöses und kulturelles Leben. Die meisten wollten rasch nach Palästina/Israel oder in andere Länder auswandern. Nur wenige von ihnen, zumeist Familien wie die Goldschmidts, sahen eine Zukunft in ihrem Heimatland.

Helmut Goldschmidt hatte sich 1948 mit seinem Büro in Köln niedergelassen und galt bald als erfolgreicher Architekt des Wiederaufbaus dieser Stadt. Sein wohl wichtigster Büropartner war Oswald Mathias Ungers (1916–2007), der bei ihm seine Karriere begann. Gemeinsam entwarfen sie etwa 1952/53 die Kölner Bekleidungsfabrik “Jobi”. Anders als noch in Mayen, wählte Goldschmidt hier die Formensprache der Nachkriegsmoderne. Auch nach der Trennung von Ungers im Jahr 1955 blieb Goldschmidt diesem Stil treu.

Die Synagoge in Dortmund (1956)

In Dortmund knüpfte Goldschmidt an die Tradition des amerikanischen “Community Center” an (Bild: U. Knufinke)

Als erster großer jüdischer Neubau Goldschmidts wurde 1956 das Dortmunder Gemeindezentrum eingeweiht: Synagoge, Büros, Festsaal, Jugendzentrum und Altenheim. Damit variierte er das jüdische “Community Center”, wie es in den 1940er Jahren in den USA üblich war und seinerseits auf europäische Vorbilder der 1920er Jahre zurückging.

In Dortmund bildet die Synagoge nicht den vorherrschenden Bauteil des Gemeindezentrums. Der Haupteingang führt zum Vestibül, von dem aus alle Einrichtungen erreichbar sind. Mit geböschten Rahmen erinnert die Konstruktion der Synagoge an das biblische Stiftszelt. Den Toraschrein gestaltete Goldschmidt als Erinnerung an die Bundeslade. Geht man zu weit, Goldschmidts Anspielungen auf das wandernde Heiligtum auf das “unbehauste” jüdische Leben im Nachkriegsdeutschland zu deuten?

Die Synagoge in Bonn (1959)

Die Einweihung der Bonner Synagoge sollte 1959 auch ein internationales politisches Signal setzen (Bild: U. Knufinke)

Auch politisch bedeutend war 1959 der Bau der Synagoge in der Bundeshauptstadt Bonn. Sie sollte nicht nur der jüdischen Gemeinde angemessenen Raum bieten, sondern auch ein internationales politisches Signal setzen. Dass ihr Foto auf Wischnitzers Buch erschien, unterstrich diesen Stellenwert für ein “neues” demokratisches Deutschland.

Ein gemeinsamer Eingang verknüpft Synagoge und Gemeindezentrum. Wischnitzer beschrieb das Gebäude 1964 mit diesen Worten: “The synagogue is visually exciting; its staggered, louver-like walls rise stepwise toward the eastern end. Daylight is admitted through the glazed, narrow wall slants, and the stained glass eastern wall, which is sheltered by the protruding roof and side walls. The building, made of steel-framed concrete, is faced with cast stone.”

Der Wiederaufbau in Köln (1959)

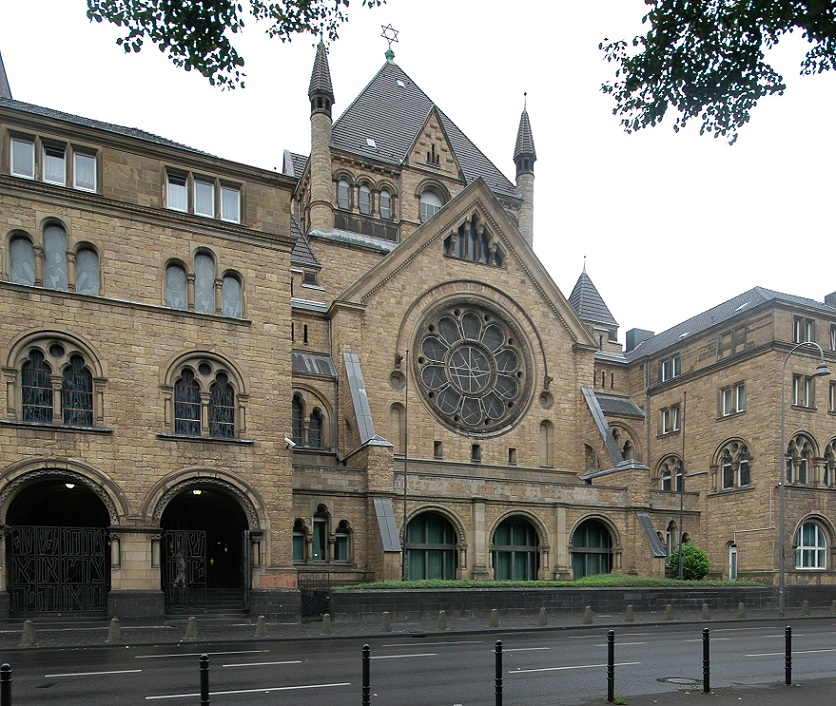

Die Kölner Synagoge soll auf den speziellen Wunsch von Konrad Adenauer wiederaufgebaut worden sein (Bild: U. Knufinke)

Goldschmidts wohl prominentestes Projekt war der Wiederaufbau der Kölner Synagoge. In der Roonstraße gestalteten Emil Schreiterer und Bernhard Below 1899 einen Bau im Sinne der Neoromanik, im sog. “germanischen Stil” – im Köln der romanischen Kirchen auch ein Symbol des Anspruchs auf gesellschaftliche wie rechtliche Gleichheit. Wie alle anderen Synagogen Kölns wurde der Bau 1938 in Brand gesetzt, blieb aber als Ruine stehen. Als man Goldschmidt 1954 mit dem Gemeindezentrum beauftragte, beabsichtigten die Gemeinde und ihr Architekt einen vollständigen Neubau am alten Standort.

Rückblickend berichtete Goldschmidt 1993, Konrad Adenauer Adenauer habe ihn zur Wiederherstellung der Synagoge aufgefordert. Mit nur wenigen Änderungen wurde die Straßenfassade wiederaufgebaut und damit zum Denkmal für die historische jüdische Gemeinde. Auch das Innere steckt voller Erinnerungen: Der Raum wurde in zwei Geschosse geteilt, die heutige Synagoge im Obergeschoss verortet. Im Erdgeschoss dokumentiert eine Dauerausstellung die Gemeindegeschichte, das Foyer dient als Gedenkhalle für die Holocaust-Opfer. Goldschmidt behielt grundsätzlich den Kuppelraum mit Kreuzarmen bei, verzichtete aber – sicher beeinflusst vom “verschlichtenden” Wiederaufbau vieler Kölner Kirchen – auf die neoromanischen Ornamente.

Zur Einweihung der Synagoge betonte Adenauer 1959 die politische Dimension und nannte die Wiederherstellung einen sichtbaren “Beweis für die Erfolge der Wiedergutmachungspolitik der Bundesregierung und eine Bestätigung der in der Bundesrepublik Deutschland gewährleisteten Freiheit des religiösen Bekenntnisses und der kulturellen Betätigung.” Es war es ein besonderes Signal, dass dies in der Heimatstadt des Bundeskanzlers geschah. Diese Symbolwirkung erkannten jedoch auch antisemitische Kreise: Nur kurz darauf wurde die Synagoge zum Ziel eines antisemitischen Angriffs.

Münster (1961) und Mönchengladbach (1967)

Der neuen Synagoge von Münster gab Goldschmidt die Form einer stützenlosen Basilika (Bild: U. Knufinke)

Die Bundesrepublik erlebte um 1960 eine “Welle” neuer jüdischer Gemeindebauten, darunter das Gemeindezentrum in Münster (1961). Für den Standort der 1938 zerstörten Synagoge entwarf Goldschmidt eine vierflügelige Anlage. Auf der Südseite steht die Synagoge. Sie ist über einen Eingang zugänglich, der auch den Innenhof und das Gemeindezentrum erschließt. Wie in Dortmund und Bonn hat die Synagoge einen rechteckigen Grundriss, doch Goldschmidt fand für den Querschnitt eine andere Lösung: Wie in einer – hier stützenlosen – Basilika ist der mittlere Bereich wie ein Mittelschiff überhöht. Damit wird der Blick ungestört auf den liturgisch wichtigen Raumteil gelenkt.

Goldschmidts letztes umgesetztes Gemeindezentrum entstand bis 1967 in Mönchengladbach. Der “Synagogen-Bauboom” der 1950er und frühen 1960er Jahre ebbte ab. In Mönchengladbach zeugt das Gemeindezentrum von diesem Wandel: Eingebunden in eine Straßenfront, ist es von außen von den übrigen Wohn- und Bürogebäuden nicht zu unterscheiden. Bis zu seinem Tod im Jahr 2005 in Köln setzte Goldschmidt seine Arbeit als Architekt fort, doch für jüdische Gemeinden wurde er nicht mehr tätig.

Goldschmidts Synagogen in ihrer Zeit

Goldschmidt bevorzugte – hier in Dortmund – den gestreckten rechteckigen Saal (Bild/Titelmotiv: U. Knufinke)

Mit seinen Kollegen Hermann Zvi Guttmann und Karl Gerle zählt Goldschmidt zu den produktivsten deutschen Synagogenarchitekten seiner Zeit. Goldschmidts Projekte folgen einem Grundschema, variieren aber von Ort zu Ort. Abgesehen von Köln, wo die Raumform historisch vorgegeben war, schuf er gestreckte rechteckige Säle. Mit dem erhöhten Bereich auf der Ostseite – für Toraschrein, Bima und Predigt- bzw. Vorbeterpult – entsprechen seine Bauten den Reformsynagogen, wie sie seit dem frühen 19. Jahrhunderts errichtet wurden.

Damit unterscheiden sich Goldschmidts Räume von den Entwürfen Hermann Zvi Guttmanns, der in einer traditionellen, orthodox-jüdischen Umgebung aufwuchs: In seinen Synagogen steht die Bima abgerückt vom Toraschrein in der Mitte des Raums (so 1963 in Hannover). Selbstverständlich hing die Wahl des Anlageschemas von den Gemeinden ab: Goldschmidt arbeitete für Auftraggeber, die sich in der Tradition des liberalen deutschen Judentums sahen, wie wohl auch er selbst. Guttmann hingegen wurde von Gemeinden beauftragt, die orthodoxe religiöse Vorstellungen umsetzen wollten.

Auch in Münster band Goldschmidt die Synagoge in ein vielgliedriges Gemeindezentrum ein (Bild: U. Knufinke)

Alle Synagogen Goldschmidts sind in Gemeindezentren eingebunden. Sie waren nicht nur Orte religiösen Lebens, sondern auch kulturelle und soziale Zuflucht. Als solche wirken sie schlicht und nahezu versteckt – ohne direkten Straßenzugang. Zugleich wollten Goldschmidt und seine Auftraggeber mit “modernen” Formen wohl ein Zeichen neuen jüdischen Lebens setzen. Dabei ist seine Moderne nicht frei von Rückbezügen, die auch den Kirchenbau dieser Zeit prägen. Beide suchten einen Weg, Religion in einer Gesellschaft voller Traumata zu verorten. Goldschmidts Synagogen bilden damit einen bemerkenswerten Beitrag zum Sakralbau der Nachkriegsmoderne – Rachel Wischnitzers Wahl erscheint also auch rückblickend gut begründet.

Rundgang

Werfen Sie mit Ulrich Knufinke einen Blick in die Synagogen von Helmut Goldschmidt.

Dortmund, Synagoge, 1956 (Bild: U. Knufinke)

Dortmund, Synagoge, 1956 (Bild: U. Knufinke)

Bonn, Synagoge, 1959 (Bild: U. Knufinke)

Köln, Synagoge in der Roonstraße, 1899/1959 (Bild: U. Knufinke)

Köln, Synagoge in der Roonstraße, 1899/1959 (Bild: U. Knufinke)

Münster, Synagoge, 1961 (Bild: U. Knufinke)

Münster, Synagoge, 1961 (Bild: U. Knufinke)

Mönchengladbach, Jüdisches Gemeindezentrum, 1967 (Bild: U. Knufinke)

Literatur

Knufinke, Ulrich, Synagogen in Deutschland seit 1945.

Hagspiel, Wolfram, Köln und seine jüdischen Architekten, Köln 2010.

Warhaftig, Myra, Deutsche jüdische Architekten vor und nach 1933. Das Lexikon, Berlin 2005.

Mader, Ruth, “Wir tauschten Pferdemist gegen Steine”. Der jüdische Architekt Helmut Goldschmidt und der Wiederaufbau von Mayen, in: Mayener Beiträge zur Heimatgeschichte 2001, 10, S. 63-79.

Zur Weihe der wiederhergestellten Synagoge Roonstraße und des jüdischen Kulturzentrums in Köln, Köln 1959.

Download

Inhalt

LEITARTIKEL: Jewish Architecture!

Edward van Voolen fragt, was Jüdisches Bauen heute ausmacht – von den neuen Synagogen und Museen weltweit schaut er zurück auf die Anfänge der Moderne.

FACHBEITRAG: Erfurts Neue Synagoge

Julius Reinsberg über die einzige moderne DDR-Synagoge – und wie die DDR-Regierung langsam die jüdischen Opfern des Nationalsozialismus vergaß.

FACHBEITRAG: Neues Bauen in Israel

Alexandra Klei weiß, wie die Moderne nach Israel kam: Nicht nur die europäische Avantgarde, sondern auch das mediterrane Umfeld prägten den neuen Stil.

FACHBEITRAG: Helmut Goldschmidt

Ulrich Knufinke zu einem der produktivsten Synagogenbauer der deutschen Nachkriegsmoderne: Godschmidt arbeitete in Dortmund, Köln, Bonn, Münster, …

FACHBEITRAG: Palästina fast-modern

Karin Berkemann zu Missionsdörfern und Orientkulissen im Heiligen Land, das mit dem Ersten Weltkrieg schüchtern zum Sprung in die Moderne ansetzt.

PORTRÄT: Geometry in the Negev Desert

Rudolf Klein rechnet nach, was Zvi Hecker 1970 aus Beton mitten in die Negev-Wüste stellte: die skulpturale Synagoge im israelischen Militär-Lager.

INTERVIEW: Hannover – Kirche wird Synagoge

Die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, die Pastorin der evangelischen Gemeinde und Ulrich Knufinke sprechen über die Gründe und die Folgen der Umnutzung.