von Alexander Kleinschrodt (19/3)

Eine etwas größere Dorfkirche, noch dazu mit einer Doppelturmfassade, würdigt man im Rheinland gern mit dem Ehrentitel “Dom”. Überregional bekannt wurde 2018 der “Immerather Dom”, die neuromanische Pfarrkirche St. Lambertus im gleichnamigen Stadtteil von Erkelenz. Sie musste dem Tagebau Garzweiler weichen. An diesem Beispiel zeigt sich nur die Spitze eines Eisbergs: Menschen benennen Bauwerke nach anderen Bauwerken. Dabei kommt nicht immer nur Bewunderung zum Ausdruck – und folgt man zunächst der Spur der kleinen rheinischen “Dome”, stößt man auf dasselbe Sprachspiel auch in einer säkularen Variante. Der wahrscheinlich prominenteste Fall findet sich in Hessen: “Gemieskerch”, also Gemüsekirche, nannten die Frankfurter ihre 1928 fertiggestellte Großmarkthalle (heute Europäische Zentralbank) – einen Profanbau von sakralen Ausmaßen.

Dortmund, Nicolai-Kirche (Bild: Rainer Halama, CC BY SA 3.0)

Kritische Konnotationen

Die Großmarkthalle entstand nach einem Entwurf von Martin Elsaesser, den Stadtbaurat Ernst May für das Neue Frankfurt angeworben hatte. Der Spruch “Alles neu macht der May – alles besser Elsaesser” schaffte es als “zeitgenössisches Bonmot” bis in Wikipedia. Man merkt schon: Hier kommt ein Staunen zum Ausdruck, sicher auch eine gewisse Skepsis. Das gleiche gilt für die “Gemüsekirche”. Dass ein modernes Bauwerk für den Lebensmittelvertrieb solche Dimensionen erhält, würdigt dieser Spitzname mit einer gewissen Hochachtung. Auch die als sakral empfundene Halle hat wohl ihre Spur hinterlassen. Doch wenn der Eindruck nicht täuscht, enthält der Spitzname auch eine kritische Konnotation. Dass dieser Aufwand für einen recht profanen Zweck betrieben wurde, kann eine Irritation bedeutet haben: In diesem Riesenbau wechseln nun also Kartoffeln und eingelegte Gurken den Besitzer? Ist diese Halle, wie man heute sagen würde, ein “Konsumtempel”?

Welche Bedeutungsebene man in den Vordergrund rückt, muss der individuellen Einschätzung vorbehalten bleiben. Die Geschichte der “Gemieskerch” bliebe aber unvollständig, wirft man nicht einen Blick auf den damaligen Kirchenbau. Denn eben genau seit den 1920er Jahren herrschte Unsicherheit, wie eigentlich eine Kirche auszusehen hat. In Dortmund entstand zwischen 1927 und 1930 die Nicolai-Kirche, deren konstruktive Verwandtschaft mit der Frankfurter Großmarkthalle nicht zu übersehen ist. Auch hier ist der Innenraum bestimmt von einem angeschrägten Stahlbetonrahmen-Tragwerk und Wänden, die in Fensterraster aufgelöst wurden. Peter Grund und Karl Pinno, die diese evangelische Kirche entworfen hatten, sahen sich mit dem keineswegs gegenstandslosen Vorwurf konfrontiert, ihr Bau gleiche einer Industriehalle. Mit der Pointe, dass vermeintliche Zweckbauten dieser Zeit ihrerseits (namentlich) zu Kirchen erhoben werden konnten. So auch in der Dortmunder Nachbarschaft: Die neusachliche Schachtanlage der Zeche Zollverein in Essen (Fritz Schupp/Martin Kremmer, 1928-32) erhielt – wenn auch wohl erst später – die Zuschreibung “Kathedrale der Arbeit”.

Hamburg, Alster-Schwimmhalle (Bildquelle: Büro Neuhäusser+Schmitt, Foto: Niessen, Wiesbaden, 1973, GFDL oder CC BY SA 3.0)

Opernhäuser aller Art

Soll ein Gebäude als bemerkenswert markiert werden, dann bietet sich auch ein Vergleich mit Bauwerken der Hochkultur an – die natürlich ihrerseits schon als “Tempel der Kunst” vorgeprägt sind. Besonders aufschlussreich ist hier das Wuppertaler Stadtbad: Das zwischen 1955 und 1957 von Friedrich Hetzelt errichtete, damals häufig publizierte Haus erhielt den Spitznamen “Schwimmoper”. Ausgangspunkt war hier anscheinend, dass auf dem Johannisberg, wo – neben der historistischen Stadthalle – die “Schwimmoper” ihren Platz fand, tatsächlich vorübergehend ein Opernhaus geplant war. Nach Fertigstellung der Schwimmhalle erschien der saloppe Spitzname offensichtlich weiter plausibel, er avancierte sogar zur offiziellen Bezeichnung der Sport- und Freizeitstätte. Die großen Tribünen zu beiden Seiten des Wettkampfbeckens erinnern tatsächlich an ein Theater. Auch die städtebauliche Freistellung passt zu der seit dem 19. Jahrhundert beliebten Platzierung von Bauten der Hochkultur. Jene Transparenz, welche die großflächig verglaste Schwimmoper auszeichnet, findet sich dann wenig später in einem benachbarten, auch als Opernhaus genutzten Bau: dem 1959 eröffneten Theater Gelsenkirchen von Werner Ruhnau.

Schon eine schnelle Recherche zeigt, dass es in Deutschland weitere “Schwimmopern” gibt. Mit diesem Namen versehen wurden unter anderem zwei bemerkenswerte Bauten der 1970er Jahre: die Alster-Schwimmhalle in Hamburg (Horst Niessen/Rolf Störmer mit Leonhardt Andrä, 1968-73) und das Rebstockbad in Frankfurt (Dieter Glaser, 1979-82). Die Hamburger Schalenkonstruktion soll, so ein Bericht des NDR, bereits vor ihrer Fertigstellung zu Namensvorschlägen angeregt haben (“Hanseaten-Großwäscherei”, “Zitterrochen”). Doch während es die Alster-Schwimmhalle in die Denkmalliste geschafft hat und saniert wird, schließt das Rebstockbad im Frühjahr 2020 und wird abgerissen.

Brüssel, Atomium (Bild: Alexander Kleinschrodt)

Kollektive Imaginationen

Der Logik dieses Artikels folgend, steht nun die Frage im Raum: Wurden moderne Opernhäuser ebenfalls mit architektonischen Spitznamen versehen? Natürlich! Die Kölner Oper (Wilhelm Riphahn, Brüssel, Atomium (Bild: Alexander Kleinschrodt)-57), zuletzt vor allem für die Schwierigkeiten bei der Sanierung bekannt, machte zu Beginn ganz andere Schlagzeilen: als “Denkmal des unbekannten Intendanten”. Stein des Anstoßes waren hier wohl die abgeschrägten Anbauten an den Bühnenturm. Dieser ungewohnte Umriss erinnerte manche Betrachter anscheinend an die Gedächtnisorte für die Gefallenen der Weltkriege. Auch die Variante “Grabmal” ist überliefert. Womöglich hat man dabei an altägyptische Sepulkralarchitektur gedacht, denn das Kölner Opernhaus ähnelt in seiner Großform unbestreitbar einer Pyramide.

So oder so kommt hier einmal mehr zum Ausdruck, dass da etwas Unerwartetes im Stadtraum auftauchte. Eine Wahrnehmung, für die heute fast reflexhaft die Allegorie “Ein Ufo ist gelandet” bemüht wird – wohl das größte Klischee der gegenwärtigen Architekturkritik. Geläufig ist diese Metapher aber erst seit der weiten Verbreitung von Science-Fiction-Literatur bzw. Alien-Filmen, die in der Nachkriegszeit von den USA ausging. In Europa bestimmten damals andere, etwas bodenständigere Bilder die kollektive Imagination. Wichtig war die Hoffnung auf die Segnungen der Atomenergie. Das zur Weltausstellung in Brüssel 1958 errichtete Atomium war deren baulicher Ausdruck, eine frühe Form von “iconic architecture”, die keines Spitznamens mehr bedurfte. So überrascht es nicht, dass neuartige Architektur metaphorisch mit dieser Technologie in Verbindung gebracht wurde. Vereinzelt bezeichnete man die Oper Köln als “Atommeiler”. Doch hier ging es nicht um Ähnlichkeit, sondern um eine Unbestimmtheit. Für einen konkreten Vergleich mit einem Atomkraftwerk fehlte um 1960 noch die Grundlage. Große kommerzielle Anlagen dieser Art – typisch wurde später die halbrunde Stahlbetonkuppel von Obrigheim oder Biblis – gingen in der Bundesrepublik erst Ende der 1960er Jahre in Betrieb.

Mainz, Rathaus (Bild: BCS Mainz, CC BY SA 4.0, 2016)

Schlupfloch oder Denkmal?

Wie die Rezeptionsgeschichte des Mainzer Rathauses (Arne Jacobsen/Otto Weitling, 1970-74) zeigt, braucht es aber keine derart hochfliegenden Sprachbilder, um originell und subversiv zu sein. Der Bau direkt am Rhein war ein zentrales Projekt des damaligen Mainzer Oberbürgermeister Jockel Fuchs. In Anlehnung an ihn wurde das nicht zu übersehende, hochwertig ausgestattete Rathaus “Fuchsbau” getauft. Die Interpretation scheint klar: Augenzwinkernd gibt man zu erkennen, dass der beliebte Politiker sich hier ein Denkmal gesetzt habe. Das gilt umso mehr, seit der Platz vor dem Rathaus nach Jockel Fuchs benannt wurde. Gelegentlich wird aber behauptet, bei “Fuchsbau” schwinge ein Unbehagen an der Architektur des Rathauses mit. Hierin liege, so heißt es dann, auch Kritik an dem unscheinbaren Haupteingang, der wie ein Schlupfloch daherkomme. Als Befund ist das natürlich nicht falsch, doch geraten darüber die sonstigen Qualitäten des Mainzer Rathauses leicht aus dem Blick. Muss dieses von einer selbstbewusst agierenden Stadt umgesetzte Gebäude, das nicht weit vom Mainzer Dom entfernt ist, nicht schon als eine “Kathedrale der Kommunalpolitik” gelten?

Titelmotiv: Frankfurt am Main, Großmarkthalle (Bild: Urmelbeauftragter, bearbeitet von Dontworry, GFDL oder CC BY SA 3.0, 2009)

Download

Inhalt

Echo vom Bürgersteig

LEITARTIKEL: Stefan Rethfeld über Architektur-Spitznamen.

So ein Theater

FACHBEITRAG: Alexander Kleinschrodt nennt Bauten nach anderen Bauten.

Gib mir Tiernamen!

FACHBEITRAG: Anke von Heyl über faunistische Artenvielfalt.

Im Gotteskäfig

FACHBEITRAG: Karin Berkemann über Sakralsynonyme.

St. Horten

PORTRÄT: Heinrich Otten über eine “Kaufhaus-Kirche” in Ahaus.

“Abhängig von Bildern”

INTERVIEW: Der Architekt Peter Busmann über Metaphern.

Nickname-Bilderrätsel

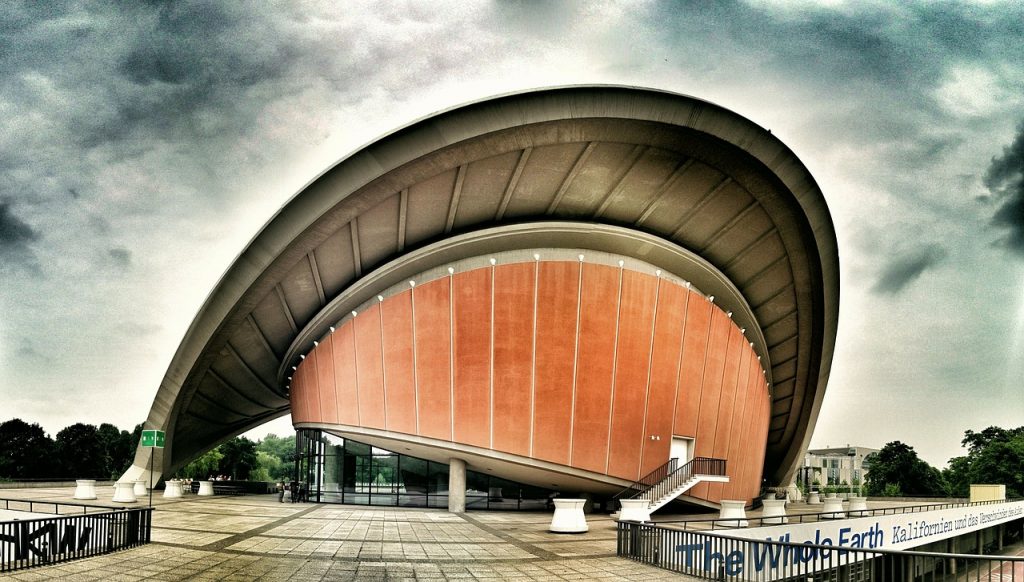

FOTOSTRECKE: Welcher Bau passt zu welchem Spitznamen-Bild?