von Stefan Rethfeld (19/3)

Halleluja-Rutsche. Langer Eugen. Schwimmoper. Der Volksmund ist häufig spontan bei seinen Zuschreibungen und vergibt eigene Namen für Bauten: Spitznamen. Architektur wird knapp betitelt, pointiert bewertet, lustvoll beschrieben und dabei sowohl geadelt als auch getadelt. Doch zumeist ist viel Herz dabei. Und obwohl die Namen einfach klingen, beschreiben sie eine ganze Menge. Sie verraten etwas von der Architektur und zugleich etwas über den urteilenden Blick. Ein dankbares Feld für eine große Forschung – oder eine kurze Übersicht.

Berlin, Jugendtanzabend im Palast der Republik, 1976 (Bild: Bundesarchiv, Bild 183-R0706-417, Foto: Jürgen Sindermann, CC BY-SA 3.0, 1976)

Vor den Augen der Öffentlichkeit

Spitznamen betiteln zumeist Bauten, die herausragen. Aus einem Meer von Gebautem. Die über eine individuelle Gestalt verfügen und konzeptionell wie künstlerisch eine besondere Schöpfungshöhe erreichen. In ihrer Zeit sind ihre Architekten zumeist ein gestalterisches Risiko eingegangen – vor den Augen der Öffentlichkeit. Die Bauten sind daher Ausdruck gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Neuerungen, ob im Schul- und Krankenhausbau, im Verwaltungs- und Geschäftshausbau, ob bei Kirchen, Kulturbauten oder Wohnhäusern. Spitznamen verstehen sich als eine Erwiderung vom Bürgersteig, ein Echo aus dem Alltag der Gesellschaft. Wie genau Spitznamen entstehen, ist dabei kaum zu rekonstruieren. Ob tatsächlich ein Blick, ein Gespräch, eine zündende Idee im Vorbeigehen der Ausgangspunkt war oder ein guter Zeitungsartikel mit einer knackigen Beschreibung? Nachweisen lässt es sich in den wenigsten Fällen. Und ebenso wenig erzwingen: Wiederholt ist zu verfolgen, dass in Namenswettbewerben zwar Vorschläge prämiert, doch noch lange nicht vom Volksmund übernommen werden.

Spitznamen zählen damit zu den empfindlichen Setzungen. Oftmals erweisen sich alternative Wörter eben nur als Luftwörter, die ziemlich schnell wieder verschwunden sind. So hat sich die “Waschmaschine” beim Bundeskanzleramt in Berlin bis heute nicht wirklich eingebürgert. Vielmehr handelt es sich bei Spitznamen um so etwas wie Schwarm-Intelligenz. Viele Menschen bilden hierbei eine Art “Superorganismus” für das eine “Superwort”: ein Prozess, der weder zentral gesteuert noch hierarchisch organisiert ist. Zu den erfolgreichsten Schöpfungen zählt “Erichs Lampenladen”, der seinerzeit den Palast der Republik in Berlin treffend bezeichnete. In gelungene Spitznamen fließen auch Milieubetrachtungen und ein politischer Kommentar mit ein. Gerne amüsiert sich der Normalbürger über eine gewisse Abgehobenheit einer Machtelite. Der Spitzname befreit die Gesellschaft vom verordneten Erscheinungsbild – ihrer selbst und der Gebäude.

Berlin, Philharmonie (Bild: Pedelecs, via wikivoyage/wikpedia, CC BY SA 3.0, 2012)

Berliner Namenstage

Spitznamen erhalten Bauten, die in ihrer Gestalt von Alltagsbauten abweichen: in der Länge, Breite, Höhe, in ihrer Materialität oder Farbe, in ihrer Konstruktion, in ihrem Raumprogramm, in ihrer öffentlichen Widmung oder in ihrer Entstehungsgeschichte. Welche Rollen spielten Politik und Gesellschaft, Bauherr und Architekt, Zeit und Kosten? Kurzum: Ein Gebäude bietet zumeist viele dankbare Ankerpunkte für Spitznamen. Häufig wirken auch mehrere zusammen. Eine besonders hohe Dichte an Orten mit gelungenen Spitznamen haben in Deutschland sicher die Städte und Regionen, in denen sich sowohl Meinungsfreude im Volk und Experimentierlust in der Architektur in Umbruchzeiten kreuzen. Berlin scheint hier geradezu prädestiniert. Ganze Reiserouten sind entlang von Spitznamen möglich. Vor allem die Bauten der 1950er bis 1970er Jahre zeichnen sich hierbei durch eine große Bandbreite aus.

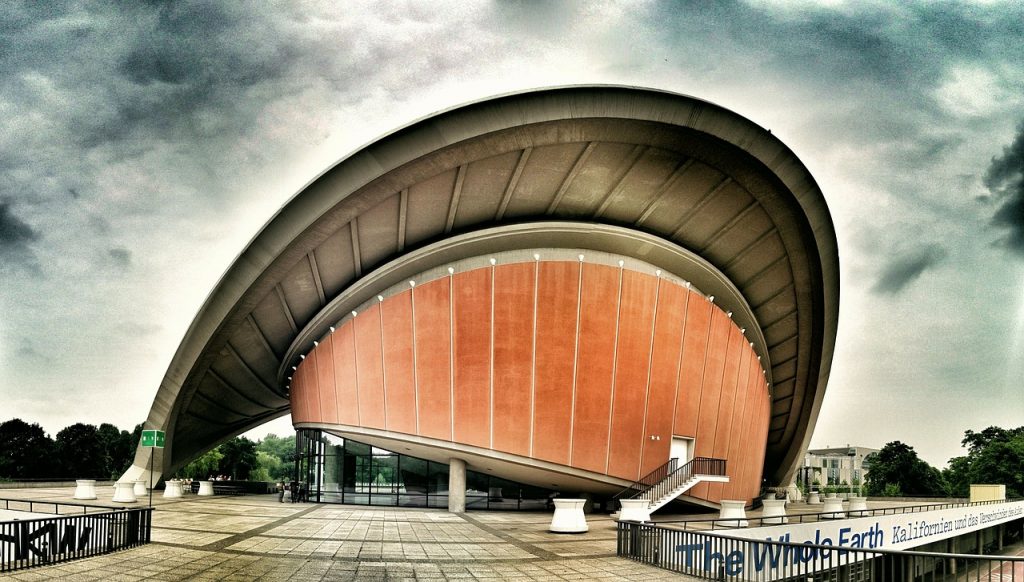

Eine Strecke könnte führen vom “Bierpinsel” (Poparchitektur von Ralf Schüler/Ursula Schüler-Witte, Turmgebäude, 1976) zum „Mäusebunker“ (Tierlaboratorium, 1969-72 von Gerd Hänska), von der “Rost- und Silberlaube” (FU-Institutsgebäude, 1973-82 von Candilis-Josic-Woods mit Manfred Schiedhelm) zum „Raumschiff Enterprise“ (Internationales Congress Centrum von Ralf Schüler und Ursula Schüler-Witte, 1975-79), vom “Bikinihaus” (Paul Schwebes, Hans Schoszberger, 1955-57) und “Lippenstift und Puderdose” (Gedächtniskirche, Neubauten von Egon Eiermann, 1959-61) über den “Zirkus Karajani” (Philharmonie, Hans Scharoun, 1960-63) bis zum “Sozialpalast” (Wohnblock “Pallasseum” von Sawade/Frowein/Grötzebach/Plessow, 1974-77). Auch die “Schwangere Auster” (Kongresshalle von Hugh Stubbins, 1957) liegt ebenso auf dem Weg wie der “Tränenpalast” (Grenzübergangsstelle von Hans Lüderitz, 1962) und verteilt in mehreren Bezirken die “Melitta-Kirchen” (verschiedene Architekten, 1970er Jahre).

Frankfurt am Main, Deutsche Bank (Bild: Nordenfan, CC BY SA 4.0, 2015)

Taxitauglich

Für Spitznamen sind Sprachbilder notwendig, die eingängig klingen und leicht weitergegeben werden können. Bekannte Vorbilder aus der Natur, der Tierwelt oder dem Haushalt bieten willkommene Formen, die ins Große projiziert werden: In den 1950er und 1960er Jahren wurden so gerade Puderdosen, Nagelfeilen, Lippenstifte und Kaffeefilter zu beliebten Vokabeln, die sich dann als „taxitauglich“ festgesetzt haben.

Deutschlandweit amüsieren wir uns über “Soll und Haben” in Frankfurt am Main (Zwillingstürme der Deutschen Bank von Walter Hanig, Heinz Scheid und Johannes Schmidt, 1979-84), den “Langen Eugen” in Bonn (Bürohochhaus von Egon Eiermann, 1966-69), das “Elefantenklo” in Gießen (Fußgängerüberführung von 1968), die schwungvolle “Schwimmoper” in Wuppertal (Badeanstalt von Friedrich Hetzelt, 1955-57), den “Affenfelsen” in Bensberg (Rathaus von Gottfried Böhm, 1963-69) oder den “Weisheitszahn” in Leipzig (City-Hochhaus von Hermann Henselmann, 1968-72). Dagegen lassen sich ein “langer Jammer”, ein “Weißer Riese”, ein “Bügeleisen” und diverse “Blechbüchsen”, “Spardosen” und “Bierkisten” vielerorts finden.

Wien, Loos-Haus (Bild: Thomas Ledl, CC BY SA 4.0, 2015)

Häuser ohne Augenbrauen

Ein frühes Beispiel formulierten die Wiener. Als das Loos-Haus am Michaelerplatz 1911 eröffnet wurde, nannten sie es kurzerhand das “Haus ohne Augenbrauen” – und bezeichneten damit im prachtvollen Wien eine auffallend schmucklose Fassade. Treffsicher markierten sie damit den Startpunkt der Wiener Moderne. Wir dürfen gespannt sein, wie künftige Spitznamen auch hierzulande den Zeitenlauf kommentieren. Die “Halleluja-Rutsche” (Stephanuskirche) gibt es übrigens in Gelsenkirchen-Buer, gestaltet 1970 nach Entwürfen von Peter Grund.

Titelmotiv: Wuppertal, Schwimmoper (Bild: Matthias Böhm, CC BY SA 4.0, 2015)

Download

Inhalt

Echo vom Bürgersteig

LEITARTIKEL: Stefan Rethfeld über Architektur-Spitznamen.

So ein Theater

FACHBEITRAG: Alexander Kleinschrodt nennt Bauten nach anderen Bauten.

Gib mir Tiernamen!

FACHBEITRAG: Anke von Heyl über faunistische Artenvielfalt.

Im Gotteskäfig

FACHBEITRAG: Karin Berkemann über Sakralsynonyme.

St. Horten

PORTRÄT: Heinrich Otten über eine “Kaufhaus-Kirche” in Ahaus.

“Abhängig von Bildern”

INTERVIEW: Der Architekt Peter Busmann über Metaphern.

Nickname-Bilderrätsel

FOTOSTRECKE: Welcher Bau passt zu welchem Spitznamen-Bild?